飲酒後に運転してしまい、検挙された場合に最も気になるのは「酒気 帯び 罰金 いつ 払う」かではないでしょうか。突然の検挙に戸惑う中、酒気帯びの罰金なしで済む可能性や、酒気帯び運転 初犯 流れについて正確に知りたいと考える人も多いはずです。

さらに、酒気帯び運転 裁判所 呼び出し いつ通知が届くのか、酒気帯び運転 罰金 初犯の場合はいくら支払う必要があるのかも重要なポイントです。また、初犯であっても酒気帯び運転 初犯 免停の処分が下される可能性があり、生活に大きな影響を与えることもあります。

そのうえ、酒気帯び運転 後日 呼び出しが行われるケースもあり、これを無視してしまうとさらに深刻な事態に発展するリスクも否定できません。酒気帯び運転 その後の人生においても、前科が付くことで就職や社会的信用に悪影響が出る可能性があるため、軽視できない問題です。

また、酒気帯び運転 通知 いつ来るのかを待つ間も油断は禁物ですし、万が一酒気帯び運転 2 回目 罰則となれば、初犯とは比べものにならないほど重い処罰が科されます。さらに、検挙時に酒気帯び 赤切符 もらって ない場合でも、後から正式な手続きが進む可能性があるため、注意が必要です。

本記事では、酒気帯び運転に関連する罰金の支払いタイミングから処分の流れ、その後の人生への影響まで、徹底的にわかりやすく解説していきます。

-

罰金の支払い時期と方法がわかる

-

納付書の重要性と対応方法がわかる

-

支払い遅延時のリスクが理解できる

-

初犯や再犯による処分の違いが把握できる

酒気帯び運転の罰金はいつ払うかガイド

・罰金なしのケースはある?

・初犯の流れを解説

・裁判所から呼び出しはいつ?

・罰金は初犯はいくら?

飲酒運転の罰金はいつ払うのでしょうか?

これを一言でまとめると、飲酒運転の罰金は「裁判所から送られる納付書に記載された期限内」に支払う必要があります。

まず、飲酒運転で検挙されると、その後の手続きとして略式裁判が行われることが多く、そこで罰金額が正式に決定されます。略式裁判が成立すると、裁判所から納付書が郵送される流れです。この納付書には支払うべき金額と期限が明記されています。

例えば、納付書を受け取った日から2〜3週間以内に支払うことが求められるケースが一般的です。ただし、ケースによっては支払い期限が異なるため、必ず納付書を確認することが重要です。これを怠ると、延滞金が加算されたり、さらに厳しい措置が取られる可能性もあります。

このため、納付書が届いたらすぐに内容を確認し、できるだけ早めに支払うことが望ましいでしょう。支払いは、指定された銀行や郵便局などで行えます。

いずれにしても、飲酒運転の罰金は法律上の義務であり、期限を過ぎると信用にも影響するため、速やかな対応が必要です。

罰金なしのケースはある?

おそらく多くの人が疑問に思うかもしれませんが、酒気帯び運転で「罰金なし」となるケースは、実際に存在します。

まず、最も基本的な条件として、呼気中のアルコール濃度が基準値未満である場合が挙げられます。酒気帯び運転と判断されるには、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15ミリグラム以上でなければなりません。つまり、検査結果がこれを下回っていれば、酒気帯び運転とは認定されず、罰金が科されない可能性が高いのです。

例えば、アルコールを摂取した直後に運転したとしても、濃度が基準に達していなければ、結果として無罰となることもあります。

また、酌むべき事情が認められた場合も、罰金が軽減または免除される可能性があります。たとえば、緊急時にやむを得ず運転した場合や、本人にアルコールの影響に関する自覚症状が全くなかった場合などが該当します。ただし、これらの主張が認められるケースは非常に少ないのが現実です。

なお、無実を証明できた場合も、罰金は発生しません。警察による検査や手続きに誤りがあった場合、弁護士を通じて無罪を主張し、最終的に罰則を免れるケースも考えられます。

このように考えると、酒気帯びで罰金なしになる可能性はゼロではありませんが、かなり限定的な状況に限られます。いずれにしても、専門家に相談することが賢明でしょう。

初犯の流れを解説

ここでは、酒気帯び運転の初犯で検挙された場合の流れについて詳しく説明します。

まず、警察により検査が行われ、呼気中アルコール濃度が0.15ミリグラム以上であると判断されると、酒気帯び運転としてその場で検挙されます。このとき、通常は赤切符が交付され、違反事実が正式に記録されます。

これに続いて、行政処分が進行します。例えば、アルコール濃度が0.15〜0.25ミリグラム未満の場合、違反点数は13点となり、免許停止90日間の処分が科されます。一方、0.25ミリグラム以上の場合は違反点数25点で免許取消しとなり、欠格期間は2年間です。

刑事処分も並行して行われ、初犯であれば、20万〜30万円程度の罰金刑が科されることが一般的です。軽微な違反であれば、略式裁判による処理が行われ、その場で手続きが完了することもあります。

さらに、免許停止期間中に講習を受講することで、停止期間を短縮できる場合もあります。これには、免許停止通知後30日以内に申し込みを行う必要があります。

いずれにしても、酒気帯び運転の初犯であっても、行政処分と刑事処分の両方が課されるため、早期に適切な対応を取ることが重要です。また、再発防止に向けた意識改革も求められます。

裁判所から呼び出しはいつ?

酒気帯び運転で裁判所から呼び出されるタイミングは、ケースによって異なりますが、一般的には検挙から数週間から数か月後とされています。

まず、酒気帯び運転で検挙された直後には、現場で赤切符を交付される場合があります。この赤切符は、略式裁判での処理に同意する意思を示す書類でもあります。その後、警察や検察が調書を作成し、事件が検察に送致されます。これには多少時間がかかるため、呼び出しがすぐに行われるわけではありません。

例えば、手続きがスムーズに進んだ場合には、検挙から1〜2か月以内に裁判所から略式手続きの呼び出し通知が届くことが多いです。しかし、事件の内容や手続きの混雑状況によっては、通知までに半年以上かかる場合もあります。さらに、事故を伴ったケースや複雑な事情が絡む場合には、1年以上かかることも珍しくありません。

このため、呼び出しまでの期間には個人差があり、確実な時期を断言することはできません。ただ、裁判所からの通知には必ず対応する必要があり、無視した場合は警察が自宅に訪問する可能性も出てきます。これには、逮捕状が発付されるリスクも含まれます。

いずれにしても、検挙後は自宅に届く郵便物に注意を払い、呼び出しが来たら速やかに対応することが重要です。呼び出しに応じることで、手続きもスムーズに進み、後々の不利益を避けることができます。

罰金は初犯はいくら?

酒気帯び運転の初犯で科される罰金は、一般的に20万円から30万円程度が相場とされています。

まず、初犯であっても酒気帯び運転は刑事事件に該当するため、必ず何らかの処分が下されます。検挙後、呼気中アルコール濃度が基準値(0.15mg/L)以上であった場合には、道路交通法違反として略式裁判が行われ、そこで罰金が決定されます。

例えば、軽度の酒気帯び(0.15mg/L〜0.25mg/L未満)で事故などを起こしていない場合、通常は20万円から30万円程度の罰金刑が科されます。一方、飲酒量が多い場合や、事故を起こした場合には、罰金額がさらに増額されたり、正式裁判に移行するケースもあります。

ここで注意したいのは、罰金額は個々の事情によって変動するという点です。たとえ初犯であっても、情状が悪いと判断されれば、上限の50万円近い罰金が科される可能性も否定できません。

また、裁判所からの納付書が届いた後、指定された期限内に罰金を支払う必要があります。これを怠ると、延滞金が発生したり、財産の差押えといった強制執行に至ることもあります。

このように考えると、酒気帯び運転の罰金は単なる金銭的負担にとどまらず、信用問題にも直結する重大な問題です。初犯だからといって油断せず、真摯に対応することが求められます。

酒気帯びの罰金はいつ払うか遅延リスクも解説

・後日の呼び出しに注意

・その後の人生への影響

・通知はいつ来る?対応策

・2回目の罰則はどう変わる?

・赤切符もらってない場合の対応

・総括:酒気帯び運転の罰金はいつ払う?

初犯の免停の影響とは

酒気帯び運転で初犯の場合でも、免許停止(免停)となったときの影響は、決して小さなものではありません。

まず、酒気帯び運転で検挙され、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/L以上0.25mg/L未満だった場合、違反点数は13点となります。このため、90日間の免許停止処分が科されるのが一般的です。一方、アルコール濃度が0.25mg/L以上の場合には、免許取消となり、より重い処分が下されます。

免停になると、当然ながら自動車を運転することができなくなります。例えば、通勤や仕事で車を使っていた人にとっては、職場への移動手段を失うことになり、最悪の場合、仕事そのものを続けられなくなる可能性もあります。また、家族の送り迎えや買い物など、日常生活にも大きな支障をきたします。

ただし、初犯の場合は免停期間を短縮するための講習を受けることが可能です。講習を受けることで、90日の停止期間が最短30日まで短縮されることもあります。これにより、影響を最小限に抑えることはできますが、講習には受講料もかかるため、経済的な負担も無視できません。

このように、初犯であっても免停の影響は生活全体に広がるため、甘く見てはいけません。免許停止中に運転するとさらに重い罰則が科されるため、期間中は確実に運転を控える必要があります。

後日の呼び出しに注意

酒気帯び運転で検挙された後、後日警察や裁判所から呼び出しを受けるケースには注意が必要です。

まず、検挙の際にその場で全ての手続きが完了するとは限りません。多くの場合、その後、供述調書の作成や略式裁判の手続きを進めるために、後日改めて警察署や裁判所から呼び出しがかかることがあります。この呼び出しは、検挙から数週間から数か月後に届くことが一般的ですが、事件の内容によってはさらに遅れる場合もあります。

例えば、事故を伴っていたり、飲酒量が多かったりすると、取り調べが慎重に行われるため、呼び出しのタイミングが遅れる傾向にあります。一方で、軽微な違反であれば、比較的早期に呼び出しが届くことが多いでしょう。

ここで注意しなければならないのは、呼び出しを無視してしまうことです。呼び出しに応じない場合、警察が自宅に訪問する、あるいは逮捕状が請求されるなど、さらに事態が悪化するリスクがあります。このため、通知が届いたら速やかに指定された場所へ出頭することが大切です。

また、呼び出し時には持参するべき書類が指定されていることがあるため、通知内容をよく確認して対応しましょう。これを怠ると、再手続きが必要になり、さらに時間と労力がかかることになります。

このように、後日呼び出しには必ず誠実に対応することが、今後の手続きを円滑に進める鍵となります。

その後の人生への影響

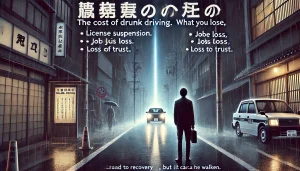

酒気帯び運転が発覚した後、その後の人生には多方面で大きな影響が及びます。

まず、刑事処分として罰金刑が科されるだけでなく、「前科」がつく可能性がある点が重要です。前科があると、就職活動や転職時の背景調査で不利になることがあり、特に公務員や大手企業への就職を目指している場合には大きな障害となるでしょう。また、社会的信用を失うことも避けられず、職場や地域社会での立場にも悪影響が及びます。

例えば、勤務先に酒気帯び運転が発覚すれば、懲戒処分を受ける、あるいは解雇されるリスクも考えられます。これにより、経済的な基盤が揺らぎ、生活そのものが大きく変わってしまう可能性もあります。

一方で、家族や友人との関係にも影響が出ます。飲酒運転という行為そのものが社会的に強く非難されるため、信頼を回復するには長い時間が必要となるでしょう。

さらに、免許停止や取消による生活面の不便さも深刻です。仕事だけでなく、買い物、通院、子どもの送り迎えなど、日常生活の多くの場面で車に頼っていた人にとっては、生活の質が大幅に低下します。

このような影響を受けた後、再起を目指すには、深い反省と再発防止への取り組みが不可欠です。例えば、飲酒運転防止の講習を受けたり、アルコール依存症の治療を受けたりすることで、社会復帰への道を開くことができます。

いずれにしても、酒気帯び運転は一時の判断ミスで、長期的な人生設計に大きな影響を与えるリスクがある行為だと理解しておく必要があります。

通知はいつ来る?対応策

酒気帯び運転で検挙された後、行政処分や刑事処分に関する通知が来る時期は案件によって異なりますが、一般的には検挙から数週間から数か月以内に届くケースが多いです。

まず、行政処分に関しては、違反点数や免許停止・取消しに関する通知が運転免許センターから送られます。通常、検挙後1〜2か月以内には届くことが多いですが、混雑している時期や事案が複雑な場合にはさらに遅れることもあります。

一方、刑事処分については、略式裁判や正式裁判に関する呼び出し通知が検察や裁判所から送付されます。こちらも一般的には数週間から数か月以内ですが、事故を伴う場合などは1年以上かかるケースもあるため注意が必要です。

ここで大切なのは、通知が遅れても油断しないことです。通知が来るまでの間に転居した場合、重要な書類が届かない恐れがあるため、住所変更を忘れずに行っておくべきです。また、通知が届かない間も、運転は厳に慎むべきです。免許停止や取消しの手続きが進行している最中に無免許運転と見なされると、さらに重い処分を受けるリスクがあるからです。

いずれにしても、通知が来たら内容をよく確認し、指定された手続きや出頭日に確実に対応することが必要です。これにより、余計なトラブルを避けることができます。

2回目の罰則はどう変わる?

酒気帯び運転で2回目に検挙された場合、罰則は初犯と比べて格段に厳しくなります。

まず、刑事処分の面では、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑が適用されます。初犯の場合は略式裁判で罰金のみで済むことが多いですが、2回目となると正式裁判に進む可能性が高まり、懲役刑が科されるリスクが大幅に上がります。特に、前回の違反から5年以内の再犯であれば、執行猶予がつかず、実刑となる可能性も十分に考えられます。

例えば、初犯時に罰金のみで済んだ人が、2回目の酒気帯びで事故を起こした場合、懲役刑が避けられないケースも少なくありません。これにより、日常生活だけでなく、仕事や家庭環境にも甚大な影響が及ぶことになります。

一方、行政処分の面では、免許停止では済まず、ほぼ確実に免許取消しとなります。違反点数も加重され、欠格期間(再取得までの期間)は2年では済まず、さらに長引くことが多いです。場合によっては3年や5年の欠格期間が設定されることもあります。

このように考えると、酒気帯び運転の再犯は社会的・経済的に取り返しのつかない損失を招くリスクが非常に高いです。早期に弁護士へ相談し、最善の対策を講じることが極めて重要です。

赤切符もらってない場合の対応

酒気帯び運転で検挙されたにもかかわらず赤切符をもらっていない場合、いくつかの可能性が考えられますが、いずれにしても注意が必要です。

まず、赤切符は刑事罰が科される重大な違反に対して交付されます。呼気中アルコール濃度が0.15mg/L未満だった場合、基準を下回るため青切符が交付されるか、あるいは切符自体が交付されない可能性もあります。青切符であれば、反則金を支払うことで手続きが完了するため、比較的軽い処分にとどまります。

しかし、検挙時に赤切符が交付されなかった場合でも、後日、検査結果の再確認や追加調査の結果により、改めて手続きが進められることがあります。例えば、検査データに不備があった場合などは、確認後に正式な処分通知が届くことがあります。

このとき重要なのは、警察や裁判所から届く通知に注意することです。赤切符がその場で渡されなかったからといって安心してしまうと、後日届く裁判所の呼び出しや略式命令を見落としてしまう危険があります。

また、自分の状況に不安がある場合は、早めに弁護士に相談することが推奨されます。対応を誤ると、後から重い処分が科されるリスクがあるため、慎重な行動が求められます。

このように、赤切符をもらっていない場合でも、手続きが進行している可能性を常に意識し、通知や連絡には細心の注意を払うことが必要です。

総括:酒気帯び運転の罰金はいつ払う?

-

飲酒運転の罰金は納付書到着後2〜3週間以内に支払う

-

納付書の記載内容を必ず確認する必要がある

-

支払いを遅延すると延滞金や差押えリスクがある

-

支払い場所は銀行や郵便局が一般的

-

呼気中アルコール濃度が基準未満なら罰金は科されない場合もある

-

緊急時や無実が証明できれば罰金なしの可能性もある

-

初犯でも行政処分と刑事処分の両方が課される

-

アルコール濃度によって免許停止か免許取消しに分かれる

-

初犯の罰金額は20万~30万円程度が相場

-

裁判所からの呼び出しは数週間から数か月後が一般的

-

後日の呼び出しには必ず応じる必要がある

-

免停期間中に運転するとさらに重い罰則を受ける

-

2回目の酒気帯びは懲役刑の可能性が高くなる

-

赤切符をもらっていなくても後日通知が来ることがある

-

早めに弁護士に相談することで対応策を講じられる

その他の記事