車検の排ガス検査で「どうしても通したい」と考える場面は少なくありません。とくにユーザー車検に挑戦している方や、年式の古い車、バイク、ディーゼル車に乗っている方にとって、車検 排ガス 検査 裏 ワザといったキーワードは非常に気になる情報でしょう。

排ガス検査では、CO(一酸化炭素)やHC(炭化水素)といった有害物質の排出量が基準を超えていないかをチェックされます。もし「ユーザー車検 排気ガスの COで落ちた 何が悪い 裏技は?」という経験があるなら、その原因と対策を理解することが重要です。

本記事では、ガソリン車・バイク・ディーゼル車それぞれに対して使える車検 排ガス検査 裏ワザ ディーゼルやバイク車検 排ガス検査 裏ワザといった実用的なテクニックを含め、排ガス HC 下げるための整備ポイントや、車検 排ガス検査 年式による影響にも触れていきます。

また、車検 排ガス検査 エアクリーナーや車検 排ガス バキュームホースのチェックがなぜ排ガス数値に影響を与えるのか、さらに車検 排ガス 通らないときに見直すべき箇所、車検 hc 下げ方や車検 排ガス検査 co対策の基本、そして車検 排ガス検査 hcに向けた整備項目まで、網羅的に解説しています。

「裏ワザ」を探している方も、最終的には愛車のコンディションを正しく整えることが、車検合格への最短ルートです。検査直前のテクニックから根本的な整備のポイントまで、ぜひ参考にしてください。

-

排ガス検査に通らない主な原因

-

COやHCを下げるための整備ポイント

-

合格率を上げる一時的な対策方法

-

不正改造のリスクと正しい整備の重要性

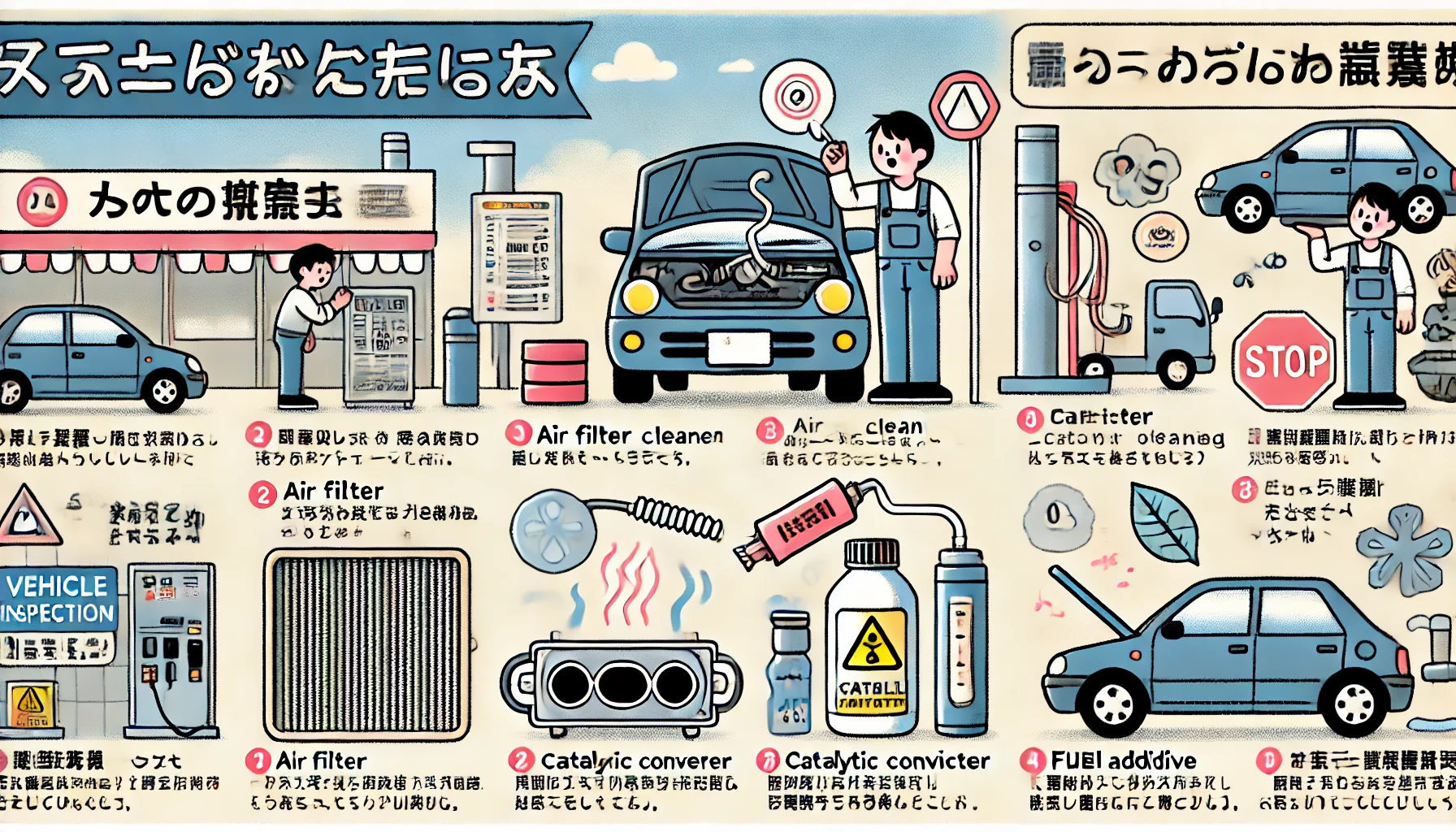

車検の排ガス検査の裏ワザと合格対策法

DALL·E 2025 03 23 08.57.20 A detailed and informative illustration about ‘車検の排ガス検査の裏ワザ’ (Emissions Inspection Hacks for Vehicle Shaken in Japan). The scene shows a Japanese vehi

・ユーザー車検の排気ガスのCOで落ちた原因と裏技

・バイク車検:排ガス検査 裏ワザの具体例

・車検の排ガス検査:裏ワザ ディーゼル車向け対策

・排ガス HC 下げるための基本的な方法

・車検の排ガス検査:年式による影響と注意点

車検の排ガス検査の裏ワザ

車検における排ガス検査をどうしても通したいという場面で、いわゆる「裏ワザ」と呼ばれる手段が注目されることがあります。これらの方法は一時的な対応として有効なケースもありますが、注意すべき点も多く存在します。

まず前提として、排ガス検査とは一酸化炭素(CO)や炭化水素(HC)などの有害物質が法定の基準値を超えていないかを確認する検査です。これは、車のエンジンが正常に燃焼しているかどうかを判断する重要な指標であり、環境保全の観点からも非常に大切です。

裏ワザとしてよく知られているのは、エンジンを検査直前まで高回転で回し続けておく方法です。こうすることで、触媒コンバーター(排ガスを浄化する装置)が十分に加熱され、浄化能力が最大限に発揮されます。結果としてCOやHCの排出量が一時的に減少し、基準値をクリアしやすくなります。

他にも、検査前にエアクリーナーフィルターを清掃または取り外して空気の流入量を増やし、燃焼を助ける方法や、燃料添加剤を使用して燃焼室内の汚れを除去するという手段もあります。また、エアコンや不要な電装系をすべて切ってアイドリング時の負荷を軽減するのも効果的です。

ただし、こうした手段はいずれも一時的な措置に過ぎません。本質的な問題、例えばスパークプラグの劣化や燃焼不良、O2センサーの異常、触媒の劣化などが放置されている場合、裏ワザでは太刀打ちできなくなります。

そしてもう一つは、意図的に車のセンサーやバキュームホースを外すといった「不正改造」に該当する方法です。これは明確に法律違反であり、発覚した場合は罰則の対象となります。安全性や排気ガスの環境への影響を考えても、決して推奨される方法ではありません。

したがって、どうしても車検を通す必要がある場合であっても、基本は正しい整備と点検が大前提です。裏ワザは「応急処置」として活用する程度にとどめ、車の状態そのものを見直すことが最終的には最も確実な方法と言えるでしょう。

ユーザー車検の排気ガスのCOで落ちた原因と裏技

ユーザー車検において「排気ガスのCO値が高くて不合格」というケースは意外と多く見られます。自分で点検・整備して臨むスタイルだからこそ、排ガスに関する知識と対策が求められます。

まず、CO値(=一酸化炭素の濃度)が高くなる原因にはいくつかのパターンがあります。主な理由としては、エンジンの燃焼が不完全であることが挙げられます。不完全燃焼は、空気の供給不足や点火効率の低下、燃料の過剰供給(リッチな状態)などが原因で発生します。

例えば、エアクリーナーが目詰まりしていると空気の流入量が不足し、燃料とのバランスが崩れてCO値が上昇します。あるいは、スパークプラグが劣化して火花が弱くなると、燃料が完全に燃え切らずに一酸化炭素として排出されることもあります。

このような場合、裏技として有効なのは「検査直前にエンジンをしっかり暖める」ことです。暖気運転を十分に行うと、燃焼効率が高まりCO値が下がりやすくなります。また、短時間でも高速道路を使ってエンジン回転数を高めて走行すれば、エンジン内部や触媒が活性化し、排気ガスが改善されるケースもあります。

他には、検査前にガソリン添加剤を投入してインジェクターや燃焼室のカーボンを洗浄する方法もあります。これにより、一時的に燃焼状態が良好になり、排出ガスが軽減される可能性があります。

ただし、こうした裏技に頼る前に、エアフィルターやプラグなど消耗品の点検と交換を行うことが大切です。見落とされがちですが、アイドリング回転数が低すぎると燃焼が不安定になるため、アイドリングの調整も効果的です。

一方で、バキュームホースを外すことでCOを下げるという手法もありますが、これはセンサーの誤作動を誘導するものであり、適正な手段とは言えません。万が一、整備不良が原因で事故が起きた場合、重大な責任が問われる可能性もあります。

こうした理由から、CO値対策としての裏技はあくまでも「補助的な手段」と考えるべきです。日常のメンテナンスと車両のコンディション把握こそが、ユーザー車検を成功させるカギとなります。

バイク車検:排ガス検査 裏ワザの具体例

バイクの車検においても、排ガス検査は避けて通れない重要な項目です。特に、COやHCといった排出ガスの値が基準を超えてしまうと、再検査や修理が必要になります。こうした状況で少しでも合格の可能性を上げるために、いくつかの裏ワザ的対策が知られています。

まず、よく使われる方法が「エンジンの十分な暖機」です。エンジンが冷えた状態だと燃焼が不安定になり、COやHCが高くなる傾向があります。検査の直前まで15分ほど走行し、エンジンが十分に温まった状態で臨むことで、排出ガスの数値は安定しやすくなります。

また、検査前にエンジンを空ぶかしする方法も効果的です。2,000回転程度で1〜2分ほど回転を維持することで、触媒コンバーターが活性化し、ガス浄化作用が高まります。これにより、未燃焼ガスが燃焼され、COやHCの数値が下がることがあります。

他には、ガソリン添加剤を使用する方法もあります。燃料系統や燃焼室内の汚れを除去することで燃焼効率を改善し、排ガスがクリーンになることが期待されます。ただし、この効果には個体差があり、即効性が出ない場合もあります。

加えて、エアクリーナーの状態も重要です。エアフィルターが汚れていると空気の流入量が減り、燃料が濃くなりすぎて不完全燃焼が起こりやすくなります。事前に清掃または交換しておくと、空燃比のバランスが整いやすくなります。

スパークプラグの交換も忘れてはならない点です。特に古いバイクでは、点火効率の悪化が排ガスの悪化に直結します。新しいプラグに交換するだけで、明らかにHC値が改善されることもあります。

ただし、バイクは構造が車よりもシンプルな分、わずかな不具合が直接数値に反映されやすいという面もあります。裏ワザを試す前に、まずは基本的な整備がきちんとできているかを確認することが大切です。整備不足のまま裏ワザに頼るのは、むしろ検査不合格のリスクを高めることにもつながります。

以上のように、バイク車検における排ガス検査の裏ワザには一定の効果が期待できますが、基本整備があってこその補助的な手段であることを理解しておく必要があります。

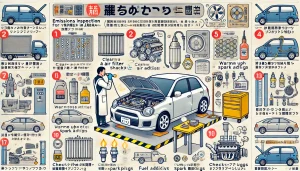

車検の排ガス検査:裏ワザ ディーゼル車向け対策

DALL·E 2025 03 23 08.59.23 An educational 16 9 illustration titled ‘車検の排ガス検査:裏ワザ ディーゼル車向け対策’. The image features a diesel vehicle at a Japanese inspection station, with visual t

ディーゼル車の車検において、排ガス検査(特に黒煙検査)で不合格になることは珍しくありません。特に走行距離が多かったり、メンテナンス頻度が低い車両では注意が必要です。黒煙の排出量が基準を超えると、当然ながら検査は通りません。

まず理解しておきたいのは、ディーゼル車の排ガス検査がガソリン車とは異なる方式で行われる点です。多くの場合、加速時の黒煙濃度をオパシメーターという専用機器で測定します。つまり、加速時に排出される黒煙の濃度を抑えることが、検査合格のカギになります。

有効とされている裏ワザの一つが「検査直前の長めの走行」です。これはエンジン内部や排気系に溜まっている煤(カーボン)をあらかじめ飛ばす目的があります。とくに10〜15分以上エンジンを高めの回転数で維持することで、排出される黒煙の量が減少する傾向があります。

次に、「ディーゼル用燃料添加剤の使用」も一定の効果があるとされています。燃料に混ぜることで噴射ノズルや燃焼室の汚れを除去し、燃焼効率を改善します。これにより、黒煙の発生量が抑えられるケースもあります。

また、エアクリーナーの状態も見逃せません。ディーゼルエンジンは吸気量が直接燃焼効率に関わるため、フィルターが汚れていると黒煙が増える要因になります。検査前には必ず点検し、必要であれば新品に交換しておくとよいでしょう。

一方で、意図的にセンサーを無効化するような方法や、EGRバルブ(排気再循環装置)を外すといった行為は不正改造に該当する可能性があります。車検場で発覚した場合、検査不合格だけでなく行政処分を受けるリスクもあるため、絶対に避けてください。

このように、ディーゼル車の排ガス検査対策として実践できることは多々ありますが、いずれも裏ワザというより「事前準備」の一環と考えるべきです。定期的な整備や日頃からのメンテナンスが、最終的には最も信頼できる合格対策につながります。

排ガス HC 下げるための基本的な方法

排ガスに含まれるHC(炭化水素)の値が高い場合、それは燃料がうまく燃え切っていないことを意味しています。HCは未燃焼の燃料成分を示す数値であり、車検においてこの値が基準を超えていると、当然ながら不合格となってしまいます。

まず第一に行うべきは、エンジンを十分に暖めることです。冷えた状態のエンジンでは燃焼が不安定になりやすく、HCの数値が高くなります。車検前には10〜15分ほどの走行を行い、エンジンと排気系を完全に暖機することが基本です。

次に注目すべきはスパークプラグの状態です。プラグが劣化していたり、電極が摩耗している場合、火花が弱くなり燃料が完全に燃えません。新品のスパークプラグに交換することで、点火性能が改善され、燃焼効率が上がります。これにより、HCの値を効果的に下げることが可能です。

さらに、エアクリーナーも重要なパーツの一つです。空気の流れが滞っていると、混合気が濃くなり、これも不完全燃焼の原因となります。フィルターの清掃や交換を行えば、空燃比のバランスが整いやすくなり、排出ガスの改善につながります。

O2センサーの動作も確認すべきポイントです。センサーが正常に働いていないと、空燃比の調整が不適切になり、結果としてHCが増加します。エンジン回転数を3000rpm前後に保つことでO2センサーを活性化させ、適切な空燃比に調整されるよう促す方法もあります。

このような基本的な整備や確認作業を行ってもなおHC値が高い場合、触媒コンバーターの劣化が疑われます。触媒が機能していないと、未燃焼成分を浄化できず、そのまま排出されてしまいます。この場合は部品の交換を検討しなければなりません。

いずれにしても、HCの数値は車両全体の燃焼状態を映す鏡のようなものです。一時的な裏ワザもありますが、本来は整備と点検を通じて根本から改善することが理想です。

車検の排ガス検査:年式による影響と注意点

車検時の排ガス検査は、車両の年式に関係なく全車共通で行われますが、実際には年式が古い車ほど不合格となるリスクが高くなる傾向にあります。これは、経年劣化によってエンジンや排気系が本来の性能を発揮できなくなっているためです。

まず理解しておきたいのは、排ガス検査の基準値自体は、一般的なガソリン車であれば「COが1.0%以下」「HCが300ppm以下」という数値で固定されている点です。これに対し、古い車は新車当時の基準で製造されていても、年月が経つにつれてセンサーや触媒、点火系などのパーツが劣化していきます。その結果、本来の数値よりも悪化した排ガスが出やすくなります。

年式が古い車では、まずスパークプラグやイグニッションコイルといった点火系統を確認すべきです。これらの部品は、目視では状態が判断しづらいこともあるため、思い切って交換するのも一つの方法です。

また、排気系に使われている三元触媒は、時間の経過とともに浄化能力が著しく低下します。触媒が原因で数値が悪化している場合、裏ワザでは対応しきれず、部品交換が必須となることもあります。

さらに、年式が古い車は燃調制御の精度も低いことが多く、O2センサーやエアフロセンサーの働きが不安定になっている可能性があります。これにより、燃料が濃くなったり薄くなったりして燃焼が不完全になるため、定期的なセンサーの点検・交換も効果的です。

ただし、年式の古さを理由に車検が通らないとは限りません。適切な整備と事前対策を講じれば、多くの場合は基準値内に抑えることが可能です。車検前には、事前に整備工場で簡易的な排ガス測定を行ってもらうことで、状態を把握することもおすすめです。

古い車ほど手間がかかるのは事実ですが、そのぶん愛着もあるものです。車検に向けては、計画的なメンテナンスと現状把握が成功のカギとなります。

車検の排ガス検査の裏ワザとメンテナンスの関係

DALL·E 2025 03 23 08.59.23 An educational 16 9 illustration titled ‘車検の排ガス検査:裏ワザ ディーゼル車向け対策’. The image features a diesel vehicle at a Japanese inspection station, with visual t

・車検の排ガスのバキュームホースの役割と点検

・車検の排ガス検査の通らない原因と整備のポイント

・車検のHCの下げ方の実用的アプローチ

・車検の排ガス検査 CO値を改善する方法

・車検の排ガス検査 HC値対策と整備項目

・総括:車検の排ガス検査の裏ワザ

車検の排ガス検査:エアクリーナーの重要性

車検時の排ガス検査をクリアするために、エアクリーナーの状態は見落とせないポイントの一つです。エアクリーナーはエンジンに取り込まれる空気をろ過し、ホコリやゴミなどの異物が燃焼室へ入らないようにする役割を持っています。この部品が適切に機能していないと、燃焼効率が低下し、CO(⼀酸化炭素)やHC(炭化⽔素)の数値が上昇しやすくなります。

通常、ガソリンエンジンは空気と燃料の混合比が正確に制御されることで、最適な燃焼が行われます。しかし、エアクリーナーが目詰まりしていると、空気の流入量が減少し、燃料の比率が過剰になります。これが「リッチな状態」と呼ばれる燃焼不良の原因となり、排ガス中の有害物質が増加します。結果として、車検での排ガス検査に不合格となる可能性が高くなってしまうのです。

このような事態を防ぐためには、エアクリーナーの定期的な点検と、必要に応じた清掃または交換が不可欠です。特に走行距離が多い車両や、ほこりの多い環境で運転される車では、フィルターが予想以上に早く汚れることがあります。検査前にフィルターの状態を確認し、黒ずんでいたりゴミが多く付着していた場合は、思い切って新品に交換しておくとよいでしょう。

エアクリーナーの交換は、自分で作業することも比較的容易な部類に入ります。多くの場合、ドライバー一本でカバーを開けられる構造になっており、交換用フィルターも市販品として手に入りやすい価格帯です。車種によってはスポンジタイプや紙タイプなど種類が異なるため、適合品の確認は忘れずに行ってください。

一方で、社外品の「高性能フィルター」に交換することで、かえって空燃比が狂うケースも報告されています。空気の吸入量が変化することで、ECU(エンジンコントロールユニット)が誤作動し、逆に排ガス値が悪化することがあるため注意が必要です。純正品または純正同等品を選ぶのが安全です。

このように、エアクリーナーは単なる「汚れ防止」ではなく、車検の合否にも関わる大切な部品です。排ガス値に不安がある場合は、まず最初に点検すべき箇所のひとつと言えるでしょう。

車検の排ガスのバキュームホースの役割と点検

バキュームホースは、エンジン内部の吸気圧(負圧)をさまざまなセンサーやバルブに伝達するための重要なパーツです。このホースが正常に機能していることで、燃料噴射量や点火タイミングなどが適正に制御され、結果として排ガスの質も安定します。排ガス検査で異常値が出る場合、その原因の一つとしてバキュームホースのトラブルが疑われることがあります。

車の燃焼制御システムでは、空気と燃料の混合比を適正に保つことが求められます。バキュームホースに亀裂が入ったり、硬化して抜けやすくなったりすると、想定外の空気が吸い込まれる「エア吸い」が発生します。こうなると空燃比が崩れて不完全燃焼が起こり、COやHCの値が急上昇してしまいます。これは車検の排ガス検査では致命的な問題となります。

バキュームホースの点検は見た目以上に重要です。ホースが劣化して硬くなっていないか、表面にヒビがないか、接続部がしっかり固定されているかなど、目視と触診で確認します。手で軽く曲げてみた際にパリパリと音がする場合や、異常に柔らかい場合も交換のサインです。

また、ホースが外れたまま走行しているケースもあり、これがセンサー異常やエンジンチェックランプの原因になることもあります。簡単に外れてしまうホースは、専用クリップでしっかりと固定することが大切です。

なお、バキュームホースを意図的に外して空燃比を変えるという「裏ワザ的手法」も一部では知られていますが、これはセンサーを誤動作させるものであり、結果として他のトラブルを招く可能性があります。車検に通っても、その後の走行で不具合が発生する恐れがあるため、絶対に推奨される方法ではありません。

このように、バキュームホースは小さな部品でありながら、車全体の制御系に大きな影響を与える重要な存在です。車検の排ガス検査に備えるなら、他の整備と同様にホースの点検も習慣化することが求められます。

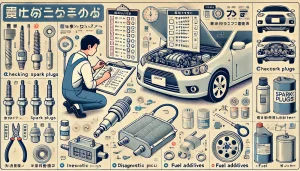

車検の排ガス検査の通らない原因と整備のポイント

DALL·E 2025 03 23 09.00.35 A 16 9 educational illustration titled ‘車検の排ガス検査の通らない原因と整備のポイント’. The image shows a mechanic inspecting a car’s exhaust system at a Japanese inspectio

車検の排ガス検査に通らない場合、その背景にはいくつかの共通する原因が存在します。主に「不完全燃焼」や「浄化装置の劣化」が考えられますが、具体的にどこを整備すればよいのかを知っておくことが、再検査の回避につながります。

まずチェックすべきは、スパークプラグの状態です。プラグが劣化すると点火力が低下し、燃料がしっかり燃え切らなくなります。その結果、HC(炭化水素)やCO(一酸化炭素)の排出量が増え、基準を超えてしまうケースがよく見られます。走行距離が長い車や、アイドリング時間が長い車では特に注意が必要です。

また、三元触媒コンバーターの劣化も見逃せない要因です。触媒は排ガス中の有害物質を浄化する装置であり、これが正常に機能していないと、たとえエンジン側の燃焼状態が良好であっても検査に落ちる可能性があります。触媒は経年劣化やエンジンオイルの燃焼によって徐々に性能が低下するため、定期的な点検と必要に応じた交換が求められます。

加えて、エアクリーナーや燃料系統の汚れも排ガス値の悪化に直結します。吸気が不足すると燃料が濃くなり、不完全燃焼を引き起こします。ガソリン添加剤を使用してインジェクターや燃焼室の洗浄を行うことも、有効な手段のひとつです。

一方で、車両のECU(エンジン制御ユニット)が異常な信号を受け取っている場合、正確な燃調が行われず排ガス値が悪化するケースもあります。O2センサーや空気流量計など、センサー系の不具合があると、見た目やエンジン音だけでは判断しにくい不調が発生します。

こうした点を踏まえると、車検前の整備では「見える部分」だけでなく、「制御系」や「排気処理装置」にまで目を向けることが大切です。プロの整備工場での事前点検や簡易排ガス測定を受けておくと、安心して本番に臨むことができます。

排ガス検査に通らないのは、車の内部で何かしらの不調が起きているサインでもあります。表面的な対処だけで済ませず、車全体の健康状態を見直す機会としてとらえることが、安全かつ確実に車検をクリアするための第一歩です。

車検のHCの下げ方の実用的アプローチ

HC(炭化水素)の排出量が車検基準を超えてしまうと、当然ながら検査には通りません。HCとは、燃焼しきらなかったガソリンがそのまま排出されたものです。つまり、HCの値が高いということは、エンジン内での燃焼が不完全であることを意味しています。これを改善するには、いくつかの実用的かつ具体的なアプローチが効果的です。

まず見直すべきは、エンジンの暖機運転です。冷えた状態のエンジンでは、燃料がうまく気化せずに不完全燃焼が発生しやすくなります。車検当日には検査前に10〜15分ほど走行し、エンジンをしっかり温めてから検査ラインに入ることで、燃焼効率が高まりHCの数値が低くなる傾向があります。

次に、スパークプラグの状態確認と交換も非常に重要です。古くなったプラグでは火花が弱く、燃料が完全に燃え切らないことが多くなります。点火が弱ければ、それだけ未燃焼ガスが排出され、HC値も上昇します。点検時に焼け具合が不自然だったり、電極が摩耗しているようであれば、早めに新品に交換しておきましょう。

また、エアクリーナーの汚れが原因で空気の流入量が不足すると、空燃比がリッチ(濃い)状態になります。これも燃焼の妨げになり、HCの上昇を招きます。検査前にはエアクリーナーの清掃または交換を実施し、吸気をスムーズにしておくことが望ましいです。

さらに有効なのが、燃料系統の洗浄剤(ガソリン添加剤)の活用です。インジェクターや燃焼室にカーボンが蓄積すると燃焼状態が悪化し、HCの増加につながります。添加剤によってこれらの汚れを除去することで、一時的にではありますが排ガス値が改善する可能性があります。

最後に、アイドリング回転数の調整も見落とせません。アイドリングが低すぎると、燃焼が不安定になりやすく、HCが上昇しやすくなります。アイドリングを適正値、あるいはやや高めに調整しておくと、燃焼が安定しやすくなります。ただし、過剰な上げすぎには注意が必要です。

このように、HC値を下げるには複数の視点から整備を行うことが求められます。どれか一つをやるのではなく、車の状態に合わせて複合的に対応することが、効果的なアプローチにつながります。

車検の排ガス検査 CO値を改善する方法

CO(一酸化炭素)値の高さが原因で車検に落ちてしまうことは少なくありません。COはガソリンが不完全燃焼した際に発生するため、この数値を下げるには燃焼効率を高める対策が必要です。CO値の改善にはいくつかの実践的な方法があり、それぞれ車の状態に応じて使い分けることが重要です。

最初に意識したいのは、エンジンの暖機です。冷間時には燃料が多めに噴射されるため、CO値が高くなりやすい傾向にあります。検査直前にエンジンを十分に温めておくことで、燃料の供給量が適正になり、排出されるCO量が抑えられます。これは非常にシンプルですが、効果が大きい基本的な対策です。

次に着目すべきは、燃料と空気の混合比です。空気が不足すると燃料が濃くなり、燃え残った一酸化炭素が増えてしまいます。エアクリーナーが汚れている場合、吸気が制限されることでこのようなリッチ状態が発生します。検査前にはエアフィルターを点検し、必要に応じて清掃または交換しましょう。

さらに、スパークプラグの交換も効果的です。点火系が弱くなると燃料が十分に燃えず、COが増える要因となります。スパークプラグは比較的安価で交換しやすいパーツなので、走行距離が多い車両や長期間交換していない場合は、予防的に交換しておくのがおすすめです。

燃料添加剤の使用も一つの手段です。特にエンジン内部にカーボンやスラッジが蓄積していると、燃焼が不完全になりやすくなります。燃料に混ぜて使う洗浄系の添加剤は、インジェクターや燃焼室をクリーンに保つ効果があり、短期的なCO値改善につながることがあります。

また、アイドリングの回転数が適正であるかも確認しましょう。極端に低いアイドリングでは燃焼が不安定になり、CO値が高くなることがあります。整備マニュアルに基づいて適切な回転数に調整しておくことで、より安定した排ガス状態が得られます。

これらの対策はそれぞれ単独でも効果がありますが、複合的に実施することでより確実にCO値を改善することができます。車検直前だけでなく、普段からのメンテナンスとして取り組むことが、長期的には車両の性能維持にもつながるでしょう。

車検の排ガス検査 HC値対策と整備項目

HC(炭化水素)値の対策を考えるとき、表面的な対応だけでは限界があります。HCの値が高いということは、何らかの理由で燃料が燃えきらずに排出されているというサインです。これに対応するには、原因を的確に突き止めたうえで、いくつかの整備項目に優先順位をつけて対処することが求められます。

まずチェックすべき項目はスパークプラグです。点火の基本となるこの部品が劣化していると、火花が不十分になり燃焼が不完全になります。とくに、電極の摩耗やカーボンの付着は、HC値の上昇に直結します。最近交換していない場合は、車検前に新品にしておくとよいでしょう。

次に確認したいのがエアクリーナーです。吸気に問題があると、空気と燃料の比率が狂い、濃い混合気(リッチ)になります。これが原因で未燃焼ガスが多く発生し、HC値が上がることがあります。フィルターが目詰まりしていないか、ホコリやゴミが詰まっていないかをチェックし、必要なら交換を行ってください。

アイドリング状態も見落とせません。回転数が低すぎると、燃焼が不安定になりHCが上がるケースがあります。車種ごとの適正な回転数を確認し、それに合わせて調整することで排ガス値が改善されることがあります。

O2センサーの働きも大切なポイントです。このセンサーが故障していると、空燃比の調整が正確に行われず、HC値が高くなる原因となります。センサーの劣化は見た目では判断できないため、診断機によるチェックや、エンジン警告灯が点灯していないかを確認しておくとよいでしょう。

また、燃焼室やインジェクターにカーボンが溜まっていると、燃焼効率が下がりHCが上昇します。このようなケースでは、ガソリン添加剤による洗浄や、専用の機器を使った吸気系のクリーニングが有効です。

このように、HC値の対策は「燃焼効率の改善」を中心に複数の整備項目が関わってきます。単に一つの部品を交換するだけでなく、関連する系統を総合的に点検する姿勢が重要です。車検に通すためだけでなく、燃費向上やエンジン寿命の延長にもつながるため、しっかりと整備を行っておくことが望まれます。

総括:車検の排ガス検査の裏ワザ

-

排ガス検査前にエンジンを十分に暖めることが効果的

-

高回転での走行により触媒を活性化させる方法がある

-

エアクリーナーの清掃や交換で吸気効率を改善できる

-

スパークプラグの劣化は燃焼不良を引き起こす原因となる

-

ガソリン添加剤の使用で燃焼室のカーボン除去が可能

-

アイドリング回転数の調整で燃焼状態を安定させる

-

O2センサーの活性化により空燃比の調整が改善される

-

ディーゼル車は黒煙除去のため長めの走行が効果的

-

バイクは空ぶかしによって触媒の性能を引き出しやすい

-

古い車は触媒やセンサーの劣化に注意が必要

-

排ガス検査におけるCO・HCの基準値は共通である

-

燃料が濃すぎるとリッチ状態になり排ガスが悪化する

-

バキュームホースの劣化や抜けが不完全燃焼の原因になる

-

裏ワザの多くは一時的な効果であり恒久的ではない

-

不正改造やセンサー操作は法的リスクが伴う

その他の記事

洗車傷の消し方の基本とおすすめ対処法