飲酒後、どのくらい時間が経てば運転しても大丈夫なのか、不安に思ったことはありませんか?この記事では、「飲酒 運転 何 時間 経て ば いい」と検索している方に向けて、運転前に知っておくべき基礎知識をわかりやすく解説します。飲酒運転による事故を防ぐためには、自分の体内にどれだけアルコールが残っているかを正確に把握することが重要です。

まずは、体重や飲酒量ごとに目安がわかる「アルコール 分解時間 早見表」を紹介し、次に「アルコール 抜ける時間 計算機」を使って具体的な分解時間を確認する方法を解説します。また、「飲酒後8時間は運転してもいいですか」という疑問にも答えながら、「飲酒運転 何時間経てばいい 知恵袋」や「飲酒後 12時間 運転 知恵袋」でよくある誤解についても触れていきます。

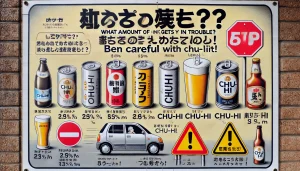

さらに、安全に運転できるかを判断するための「アルコール 抜けて いるか 確認」方法や、法律で定められた「飲酒後 運転 基準」についても詳しく説明します。加えて、「酒抜ける時間計算アプリ」の活用法や、「飲酒 引っかかる量 チューハイ」など飲みやすいお酒にも潜むリスクについても解説します。

最後に、「お酒 何時間で抜ける」という基本的な疑問にも触れ、飲酒後の安全な行動についてまとめます。この記事を読むことで、飲酒後の正しい運転タイミングを理解し、安心して行動できるようになります。

-

飲酒後の運転に必要な待機時間を理解できる

-

アルコール分解にかかる時間の目安を知ることができる

-

飲酒量によるリスクの違いを把握できる

-

アルコールチェッカーや計算ツールの重要性がわかる

飲酒後、運転は何時間経てばいい?基本知識

・アルコール分解時間の早見表を確認しよう

・アルコールが抜ける時間を計算機で計算する

・飲酒後8時間は運転してもいいですか?

・知恵袋の情報

・飲酒後12時間たてば運転して大丈夫?知恵袋は信用できる?

飲酒運転を避けるには何時間経てばいい?

飲酒運転を避けるためには、どのくらいの時間を空ければいいのか、正確に知ることが重要です。多くの人は数時間経過すれば問題ないと思いがちですが、アルコールが完全に抜けるまでの時間には個人差が大きくあります。

まず、一般的な目安として、体重60kg程度の人がビール500mlを飲んだ場合、体内でアルコールを完全に分解するのに約4〜5時間かかるとされています。ただし、これは一杯だけ飲んだ場合の話であり、飲酒量が増えれば分解時間も比例して長くなります。また、アルコール度数が高い飲み物を飲んだ場合も、同様に時間が延びるのです。

このため、単に「○時間経ったから大丈夫」と考えるのは非常に危険です。特に睡眠中は代謝が落ち、アルコールの分解が遅くなるため、夜遅くまで飲んで寝たあと、朝運転するのはリスクが高いといえます。

さらに、体質や体調によっても分解速度は左右されます。女性や高齢者、体調不良のときには分解が遅れる傾向にあるため、より慎重な判断が求められます。こうした背景を踏まえると、飲酒後は最低でも12時間以上あける、あるいはアルコールチェッカーで確認するなど、確実に安全を確保する行動が必要だと言えるでしょう。

アルコール分解時間の早見表を確認しよう

以下はアルコール分解時間の早見表です。飲酒後の運転可能時間を知る目安として活用してください。ただし、個人差があるため、あくまで参考値としてください。

アルコール分解時間の早見表

| 飲酒量 | アルコール量 (g) | 分解時間の目安 |

|---|---|---|

| ビール(5%) 小グラス100ml | 4g | 約1時間 |

| ビール(5%) 350ml | 14g | 約3.5時間 |

| ビール(5%) 500ml | 20g | 約5時間 |

| チューハイ(7%) 350ml | 20g | 約5時間 |

| 日本酒(15%) 180ml (1合) | 20g | 約5時間 |

| ワイン(12%) 200ml | 20g | 約5時間 |

| 焼酎(25%) 100ml | 20g | 約5時間 |

| ウィスキー(40%) ダブル60ml | 20g | 約5時間 |

注意事項

-

アルコール分解速度は平均的に「1時間あたり4g」とされていますが、体重や性別、体質、体調によって変動します。

-

睡眠中は分解速度が遅くなるため、「寝れば抜ける」という考えは誤りです。

-

飲酒量が多い場合、翌朝でもアルコールが残っている可能性があります。

例:体重60kgの場合

体重60kgの人は1時間で約6gのアルコールを分解できます。この場合、ビール500ml(アルコール20g)を飲むと約3.3時間かかります。

安全を確保するため、飲酒後は十分な時間を置いてから運転するよう心掛けてください。

アルコールが抜ける時間を計算機で計算する

アルコールが抜ける時間をより正確に知りたい場合は、「アルコール抜ける時間計算機」の利用が効果的です。このツールを使うことで、体重や飲酒量、アルコール度数に基づいて、分解に必要な時間を具体的に算出できます。

アルコール抜ける時間計算機の基本的な使い方は非常にシンプルです。まず、自分の体重を入力し、次に飲んだお酒の種類や量、アルコール度数を選択または入力します。すると、自動的に分解にかかる時間の目安が表示されます。これにより、感覚だけに頼らず、データに基づいて安全な行動ができるのです。

例えば、体重65kgの人がビール500mlを飲んだ場合、アルコール約20gを分解するのにおよそ4〜5時間かかると表示されます。このような具体的な数値がわかると、無理な運転を避けるための判断材料になります。

一方で、計算機の結果も絶対的なものではありません。人によってはアルコール分解能力に個人差があり、特に体調不良時や睡眠不足時には分解速度が遅くなる可能性もあります。したがって、計算結果を参考にしつつ、さらに余裕を持った行動を取ることが望ましいでしょう。

このように考えると、アルコール抜ける時間計算機は非常に便利なツールですが、過信するのではなく、あくまで「安全確認の一つの方法」として活用するべきだと言えます。

飲酒後8時間は運転してもいいですか?

飲酒後に8時間経過したからといって、必ずしも運転が安全とは限りません。いくら時間が経ったとしても、体内にアルコールが残っていれば飲酒運転として取り締まりの対象になります。

このように言うと驚かれるかもしれませんが、アルコールの分解速度には個人差があります。体重60kg前後の人であれば、ビール中瓶1本(アルコール20g)を分解するのに約4〜5時間かかるのが一般的です。しかし、飲酒量が多かったり、体調が優れない場合には、8時間経っても体内にアルコールが残っている可能性があるのです。

さらに、睡眠中は代謝が低下するため、思ったほどアルコールが抜けないことも珍しくありません。例えば、深夜まで大量に飲酒した場合、翌朝8時間後でも呼気中にアルコールが検出されるケースも報告されています。

このため、飲酒後8時間を経過していても、アルコールチェッカーで確認することを強くおすすめします。呼気中アルコール濃度が0.15mg/Lを超えていれば、「酒気帯び運転」として検挙される可能性があるからです。

つまり、8時間という時間だけを基準にして運転を判断するのは危険です。必ず自分の体調や飲酒量を踏まえた上で、安全を最優先に行動しましょう。

知恵袋の情報

インターネット上の知恵袋には、「飲酒運転は何時間経てば大丈夫か」という質問が多く寄せられています。しかし、これらの回答はあくまで個人の経験談が中心であり、すべてを鵜呑みにするのは危険です。

知恵袋の回答を見ていると、「8時間経てばOK」「一晩寝たら大丈夫」などといった意見が目立ちます。ただし、こうした意見には科学的な根拠が乏しい場合が多く、自分に当てはまる保証はどこにもありません。特に、体重や性別、体質、体調などによってアルコールの分解速度は大きく異なるため、他人の体験を基に判断するのは非常にリスキーだと言わざるを得ません。

また、睡眠中はアルコールの分解が遅くなるという事実が広く知られていないため、「寝たから抜けた」と勘違いしてしまう人も少なくないようです。これにより、実際には体内にアルコールが残ったまま運転してしまい、飲酒運転で検挙されるリスクを高めてしまうのです。

このように考えると、知恵袋の情報はあくまで参考程度にとどめ、確実な方法で安全を確認することが重要です。具体的には、アルコールチェッカーを使用して呼気中アルコール濃度を測定し、0.15mg/L未満であることを必ず確認するべきでしょう。安全を守るためには、曖昧な情報ではなく、自分自身でしっかりと判断する姿勢が求められます。

飲酒後12時間たてば運転して大丈夫?知恵袋は信用できる?

飲酒後12時間が経過すれば運転しても大丈夫、という意見が知恵袋などのサイトには多く見られます。しかし、この情報をそのまま信用するのは非常に危険です。

まず、アルコールの分解にかかる時間は、飲酒量、アルコール度数、体重、体質、体調によって大きく変わります。例えば、ビール中瓶1本(アルコール約20g)程度であれば、約4〜5時間で分解できますが、日本酒2合や焼酎200mlのようにアルコール量が多い場合は、10時間以上かかることも珍しくありません。大量に飲んでいた場合、12時間経過していても体内にアルコールが残っている可能性が十分にあるのです。

さらに、体調が悪いときや年齢を重ねた場合、アルコールの分解能力は低下する傾向にあります。このため、単純に「12時間経ったから大丈夫」と思い込むのは非常にリスクが高いと言えます。

これを理解した上で、運転前には必ずアルコールチェッカーを使用し、自分自身で呼気中のアルコール濃度をチェックすることが推奨されます。たとえ自覚症状がなくても、呼気中のアルコール濃度が基準値(0.15mg/L)を超えていれば、「酒気帯び運転」として罰則の対象になります。

このような理由から、知恵袋などインターネット上の情報に頼るのではなく、自分の体の状態を正確に把握する努力を怠らないことが、結果的に自分自身と周囲の安全を守ることにつながります。

飲酒後に運転は何時間経てばいい?安全確認の方法

・飲酒後に運転する基準はどうなっている?

・酒抜ける時間計算アプリの活用法

・飲酒に引っかかる量とは?チューハイに注意

・お酒が何時間で抜けるかを知っておこう

・総括:飲酒後は運転は何時間経てばいい?

アルコールが抜けているか確認する方法

飲酒後にアルコールが抜けたかどうかを正確に確認することは、安全運転のために欠かせません。自分の感覚に頼るだけでは非常に危険であり、確実な方法を知っておく必要があります。

ここで有効なのが「アルコールチェッカー」の使用です。アルコールチェッカーは、呼気中のアルコール濃度を測定できる機器で、簡単な操作で現在の状態を把握できます。市販されているものでも精度が高いモデルが多く、個人でも手軽に利用できるのが魅力です。ただし、測定の際には注意点もあります。食後すぐや喫煙直後に測定すると正しい数値が出ないことがあるため、飲食や喫煙をしてから20〜30分は時間を空けることが推奨されています。

また、福岡県警が提供している「セルフチェックツール」などのウェブサービスを使う方法もあります。これらのツールでは、体重、飲酒量、アルコール度数を入力することで、アルコールが抜けるまでの時間を簡単に計算できます。ただし、個人差を完全に反映できるわけではないため、最終的にはアルコールチェッカーでの測定を併用するほうがより安全です。

このように、アルコールが抜けているかを確実に確認するには、目安だけでなく実際の数値を把握することが大切です。たとえ体感的に酔いが覚めたと感じても、数値で安全を確認しない限り、運転に移るべきではありません。

飲酒後に運転する基準はどうなっている?

飲酒後に運転する際の基準は、道路交通法によって厳しく定められています。アルコールが体内に残っている状態で運転することは、重大な交通事故を引き起こすリスクが高いため、法律で厳格に取り締まられているのです。

具体的には、呼気中アルコール濃度が0.15mg/L以上であれば「酒気帯び運転」として扱われます。これに違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、免許停止や取り消しなどの行政処分を受けることになります。また、たとえ呼気中のアルコール濃度が基準値未満であったとしても、正常な運転ができないと判断された場合には「酒酔い運転」として検挙される可能性があり、さらに重い罰則が科されます。

このため、数値だけでなく、運転に必要な判断力や集中力が十分に回復しているかどうかも重要なポイントとなります。例えば、前夜に深酒をした場合、翌朝にアルコールが抜けていても、寝不足による集中力低下が残っている可能性があるのです。

このように考えると、単に数値だけをクリアすればよいというわけではありません。安全な運転ができるかどうかを総合的に判断することが、飲酒後に運転する際の本来の基準だと言えるでしょう。運転の可否に迷った場合は、公共交通機関の利用や代行サービスの活用を検討することが賢明です。

酒抜ける時間計算アプリの活用法

飲酒後にどれくらいの時間でアルコールが抜けるかを手軽に知るためには、「酒抜ける時間計算アプリ」の活用が便利です。これらのアプリは、飲んだお酒の種類や量、体重などを入力するだけで、分解に必要な時間を自動的に計算してくれます。

例えば、App Storeで配信されている「アルコールの分解時間」というアプリは、ビール、日本酒、ワインなど複数の酒類をまとめて入力でき、合計のアルコール量に基づいて分解時間を算出してくれます。また、特定非営利活動法人ASKが提供する「分解時間のめやす電卓」も、シンプルな操作で初心者にも使いやすいツールとして人気があります。

このようなアプリを使うメリットは、飲酒後に「あと何時間待てば安全か」が一目でわかる点にあります。ただし、アプリの計算結果はあくまで平均的な数値に基づいた目安であり、個人差やその日の体調などまでは考慮されていないことに注意が必要です。

また、睡眠中にはアルコールの分解速度が遅くなるため、アプリの結果よりもさらに長めに時間を取ったほうが安全です。たとえば、深夜に大量に飲酒した場合、アプリでは「10時間で抜ける」と出たとしても、実際には12時間以上かかるケースもあります。

これらの理由から、酒抜ける時間計算アプリは非常に便利ですが、必ずアルコールチェッカーなどで実際の状態を確認することも忘れずに行うべきです。アプリを参考にしながら、慎重な判断を心掛けましょう。

飲酒に引っかかる量とは?チューハイに注意

飲酒後の運転で問題になるのは、飲んだ量だけでなく「どれくらいのアルコールが体に残っているか」です。特にチューハイは飲みやすいため、つい飲み過ぎてしまいがちですが、実は注意が必要な飲み物です。

チューハイの一般的なアルコール度数は5〜7%前後ですが、最近では9%を超える「ストロング系」と呼ばれる製品も増えています。例えば、350mlのチューハイ(7%)を1本飲んだ場合、純アルコール量は約20g程度になります。これはビール中瓶1本分に相当し、体重60kgの人であれば約4〜5時間かけてようやく分解できる量です。

ここで注意したいのは、チューハイを2本、3本と続けて飲むと、単純にアルコール量も倍増することです。例えば2本飲めば40g、3本飲めば60g近くのアルコールを摂取することになり、分解には10〜15時間以上かかる可能性も出てきます。しかも、飲みやすさから飲酒量に自覚がないまま、短時間で大量に摂取してしまう危険性も高いのです。

これらを踏まえると、チューハイを飲んだ後は、想像以上に長い時間アルコールが体内に残る可能性があると理解することが大切です。たとえ翌朝になったとしても、飲んだ量が多い場合はまだ呼気中にアルコールが検出され、酒気帯び運転として検挙されるリスクが残ります。

飲酒運転を避けるためには、チューハイの飲みすぎに注意し、飲酒後はアルコールチェッカーなどで必ず体内の状態を確認する習慣をつけましょう。

お酒が何時間で抜けるかを知っておこう

お酒を飲んだ後、どれくらいの時間が経てば体からアルコールが抜けるのかを正しく知ることは、安全な運転をするための第一歩です。一般的に、アルコールは1時間に約4g分解されると言われています。しかし、これはあくまで平均的な数値であり、体重や体質、飲んだお酒の種類によって大きく変動することを理解しておきましょう。

例えば、ビール350ml(アルコール約14g)を飲んだ場合、分解には約3.5時間が必要になります。同じように、500mlのビール(20g)なら5時間、ワイン200ml(20g)でも5時間が目安です。さらに、日本酒1合(22g)を飲んだ場合は約5.5時間、焼酎200ml(50g)なら12時間以上かかることもあります。このように、お酒の種類と量によって必要な時間が大きく変わるため、単純に「○時間経ったから大丈夫」とは言い切れないのです。

また、睡眠中は体の代謝活動が低下するため、起きている時よりもアルコールの分解が遅くなります。つまり、「寝たから抜けた」という考え方は非常に危険です。たとえば、夜中に大量に飲酒してそのまま寝た場合、翌朝になってもまだ体内にアルコールが残っていることが十分あり得ます。

これらを考慮すると、飲酒後にどれだけの時間が必要かを正確に知るためには、単に時間だけを見るのではなく、飲んだ量や体調、体質まで含めて慎重に判断する必要があります。安全に運転するためには、アルコールチェッカーを併用し、確実にアルコールが抜けたことを確認することが何より重要です。

総括:飲酒後は運転は何時間経てばいい?

-

飲酒後は最低でも12時間以上空ける必要がある

-

体重や体質によってアルコール分解速度は異なる

-

アルコール分解速度は平均して1時間に約4g程度

-

睡眠中はアルコール分解速度が遅くなる

-

ビール500mlの分解には約4〜5時間かかる

-

チューハイ350ml(7%)は約5時間で分解できる

-

大量に飲酒した場合、翌朝でもアルコールが残ることがある

-

飲酒後8時間経過でも安全とは限らない

-

知恵袋の情報は参考程度にとどめるべき

-

アルコールチェッカーでの確認が必須である

-

呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上は酒気帯び運転に該当する

-

酒抜ける時間計算アプリは目安として活用する

-

チューハイは飲みやすく飲酒量に注意が必要である

-

「寝たら抜ける」という考え方は非常に危険である

-

安全な運転には判断力と集中力の回復も必要である

その他の記事