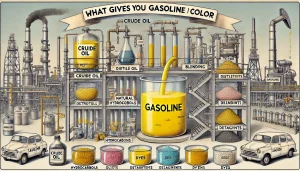

「ガソリン何色?」と気になって検索したあなたは、きっと普段当たり前のように使っている燃料の見た目に、ふとした疑問を持ったのではないでしょうか。実はガソリンの色は、私たちの安全を守るために人工的に着色されていることをご存じですか?本記事では、ガソリンがなぜオレンジ色なのかという基本から、ガソリン 色 ピンク 何によって着色されてる?といった少し踏み込んだ疑問まで丁寧に解説します。

また、ガソリン 色ハイオクレギュラーで差がありまか?という点や、軽油 色、灯油 色との違いについても分かりやすく説明。さらに、ガソリン 色 劣化による変色のパターンや、ガソリンの色 写真を通して実際の見え方に近い情報もお届けします。

最近では「ガソリン色青」と呼ばれる特殊なケースや、ガソリン 色 海外での違いも注目されていますが、それぞれの背景と理由を丁寧に解説。なぜガソリンの色が統一されているのか、なぜ色のバリエーションがあるのかという、ガソリン 色 なぜにまつわる本質的なテーマにも触れていきます。

燃料の色を知ることは、誤給油や機器トラブルを防ぐ第一歩です。この記事を通して、普段あまり気にすることのない「色の意味」について理解を深めていただければ幸いです。

-

ガソリンの本来の色と市販品の違い

-

なぜガソリンに色がついているのか

-

他の燃料(灯油・軽油)との識別方法

-

色の変化でわかる劣化のサイン

ガソリン何色か知ってる?意外な真実

車の広場:イメージ

・なぜ着色されているのか

・ガソリンの色は何によって着色されてる?

・ガソリンの色はハイオクレギュラーで差がありまか?

・劣化による色の変化とは

・ガソリン色青は存在するのか?

ガソリンの色

ガソリンは本来、無色透明ですが、日本では誤給油や事故を防ぐために、区別しやすいよう「オレンジ系の色」に着色されています。この着色はJIS規格(K2202-2012)でも定められており、天然の色ではなく人工的なものです。

ガソリン(レギュラー・ハイオク):オレンジ色

軽油:淡黄色(薄い黄色)

灯油:無色透明

一部の人はガソリンを「薄ピンク」や「グレープフルーツジュースのような色」と感じることもありますが、基本的には「オレンジ系」とされています。

関連情報

ガソリンスタンドの給油ノズルの色分けは、セルフ式では「赤(レギュラー)」「黄(ハイオク)」「緑(軽油)」と法律で定められています。

これらの色分けは、誤給油防止や安全対策のために行われています。

まとめ

ガソリンの色は、日本では「オレンジ系」に着色されています。本来は無色透明ですが、他の燃料と区別するために色が付けられています。

なぜ着色されているのか

ガソリンがオレンジ色に着色されているのは、灯油との誤使用防止が最大の目的です。以下に具体的な理由と背景を説明します:

事故防止の必要性

灯油との混同: 無色透明のガソリンを暖房器具用灯油と誤使用すると、引火・爆発事故のリスクが極めて高くなります。

軽油との区別: 軽油(淡黄色)との誤給油防止も副次的な目的です。

法的根拠

JIS規格(K2202-2012): ガソリンの色を「オレンジ系」と規定(1958年改正で赤色から変更)。

品質確保法: 消費者保護の観点から着色が義務化されています。

着色の実態

人工染料: アゾ化合物系の油溶性染料が添加され、光の加減で「薄ピンク」や「グレープフルーツ色」と認識される場合もあります。

製造工程: 精製直後の無色透明状態から、最終工程で着色剤を混合。

歴史的経緯

1952年JIS制定時: 赤色で規定されていましたが、視認性向上のため1958年にオレンジ系色へ変更。

現代の基準: オレンジ色が60年以上維持され、業界標準として定着。

補足

軽油(淡黄色)や灯油(無色透明)との色分けは、給油ノズルの色(赤/黄/緑)と合わせ、誤給油防止システムを二重化する意味合いもあります。特にセルフスタンド普及後は、消費者が直接確認できる視覚的指標として重要な役割を果たしています。

ガソリンの色は何によって着色されてる?

車の広場:イメージ

ガソリンはJIS規格(K2202-2012)により「オレンジ系色」に着色されることが規定されていますが、薄ピンクやグレープフルーツジュースのような色合いに見える場合もあります。この着色は油溶性染料(石油製品に溶ける人工的な着色剤)によって行われ、誤給油や事故防止が目的です。

着色の理由と方法

目的: 無色透明のガソリンと灯油を区別し、ストーブ誤使用による火災を防ぐため。軽油(淡黄色)との混同防止も目的の一つ。

材料: 静電気抑制剤自体がオレンジ色という説もありますが、実際はJIS規格に準拠した染料が使用されます。

色のバリエーション: メーカーや光の加減で「薄ピンク」と認識されることがあるものの、規格上は「オレンジ系」に統一。

ガソリンの色はハイオクレギュラーで差がありまか?

ハイオクガソリンとレギュラーガソリンは同じオレンジ系色に着色されており、燃料自体の色に差はありません。JIS規格(K2202-2012)ではガソリンの種類に関係なく「オレンジ系色」と規定されているため、メーカー間の濃度差はあってもハイオクとレギュラーを色で区別することはできません。

見分け方のポイント

給油ノズルの色: セルフスタンドでは法律で「赤=レギュラー」「黄=ハイオク」と厳格に色分け。

車両表示: 給油口や車検証に燃料種別が明記。

価格表示: ハイオクはレギュラーより10円/L程度高価。

誤解の背景

「ハイオクが黄色い」という認識は、給油ノズルの色(黄)が混同されたケースが考えられます。実際の燃料は両者ともオレンジ系で、ノズル色だけが異なります。一部で「ハイオクはより濃いオレンジ」との声もありますが、規格上明確な差異は存在しません。

劣化による色の変化とは

ガソリンは劣化が進むと、オレンジ色 → 茶色 → ドス黒色へと段階的に変色します。JIS規格で着色されたオレンジ系の色は、酸化や揮発成分の減少によって褐色化し、最終的に粘性の高い黒っぽい液体へ変化します。

劣化のプロセスと色変化

初期段階(0~3ヶ月)

オレンジ色(人工着色された状態)

揮発性成分の減少が始まるが、外見上の変化は少ない。

中期段階(3~6ヶ月)

茶褐色へ変色(アルケンの酸化による化学変化)

刺激臭が強くなり、粘度が増加。

後期段階(6ヶ月以上)

ドス黒色・濁りが顕著(ワニス質やガム質の生成)

金属部品の腐食(緑青発生)や燃料系統の目詰まりリスクが高まる。

劣化の原因と影響

酸化反応: 空気中の酸素とアルケンが反応し、ギ酸・酢酸を生成。

揮発成分の消失: トルエンやキシレンが蒸発し、粘性物質が残留。

保管条件: 直射日光・高温環境で劣化が加速。

対処法

保管期間: 冷暗所で最大6ヶ月が目安(JXTGエネルギー参考)。

確認方法:

臭気検査: 酸っぱい刺激臭は劣化のサイン。

視認検査: 透明度低下や黒色化は危険信号。

予防策:

長期放置時はタンクを空にする。

劣化防止剤の使用が有効。

劣化ガソリンの使用はエンジン不動や高額修理の原因となるため、早期の交換が推奨されます。

ガソリン色青は存在するのか?

ガソリンの「青色」についてですが、一般的な自動車用ガソリン(レギュラー・ハイオク)は日本ではオレンジ系の着色がされており、青色の着色はされていません。

ただし、「ホワイトガソリン」と呼ばれるキャンプ用などの特殊な燃料には、青色の着色がされているものがあります。例えば、コールマンのホワイトガソリンは錆止め効果のある青色の染料が混入されており、これが「青ガス」と呼ばれることもあります。

また、車の給油口にある青いキャップはガソリンではなく、ディーゼル車の排気浄化に使う「アドブルー」という尿素水のタンクの蓋であり、青色は燃料の色とは関係ありません。

まとめると:

自動車用ガソリン(レギュラー・ハイオク)はオレンジ色に着色されている(青色ではない)。

青色に見えるガソリンはホワイトガソリン(キャンプ用など特殊燃料)で、青色染料が添加されている。

車の青い給油口キャップはガソリン用ではなく、アドブルー用で燃料の色とは無関係。

以上のことから、一般的なガソリンの青色は存在せず、青色のガソリンは特殊用途のホワイトガソリンに限られます。

ガソリン何色?他燃料との色の違い

車の広場:イメージ

・灯油の色は本当に無色透明か?

・ガソリンの色の変化(写真の代わりに詳細説明)

・海外では何色なのか?

・ガソリンの色の歴史と変遷

・ガソリン何色の総括

軽油の色とガソリンの違い

軽油は**淡黄色(薄い黄色)**に着色されており、JIS規格(K2204)では明確な色規定はないものの、業界標準として区別しやすいよう着色されています。ただし、原油留分の特性により「無色~淡褐色」の範囲で見える場合もあり、ASTM規格に基づく色基準(ASTM色1.5以下)で管理されるケースもあります。

主な特徴

着色目的: ガソリン(オレンジ)や灯油(無色)との誤給油防止。

自然色: 原油由来の成分によっては「蛍光色を帯びた茶褐色」と表現されることもありますが、実際の供給時は淡黄色が一般的。

規格: 硫黄分やセタン指数など品質基準は厳格ですが、色についてはメーカー間で統一された慣例に従っています。

補足

軽油の色は「水より比重が軽く、独特の臭気を持つ」という物理的特性と併せ、取り扱い上の識別ポイントとして重要視されています。

灯油の色は本当に無色透明か?

灯油の色は基本的に無色透明です。JIS規格(JIS K 2203)では、灯油の色は「セーボルト色+25以上」とされており、これは透明度の高さを示しています。つまり、家庭用の灯油はほぼ無色透明で、色がついていると変質(劣化)や不純物の混入の可能性があります。

また、灯油の変質が進むと色が茶褐色に変わることがあり、変色した灯油は使用すると燃焼不良や異臭、火災の危険があるため使用を避けるべきです。

まとめると:

新品の灯油の色:無色透明(セーボルト色+25以上の高透明度)

変質・劣化した灯油の色:茶褐色や濁りが出る

色の確認方法:透明容器に移して白い背景で見るとわかりやすい

灯油用ポリタンクの色は地域によって異なりますが(赤や青など)、これは灯油の色とは無関係で、規格に適合していればどちらでも問題ありません。

ガソリンの色の変化(写真の代わりに詳細説明)

ガソリンの色は劣化段階によってオレンジ→茶色→ドス黒色へ変化しますが、実際の写真は掲載できません。以下の特徴から視覚的変化を推測できます:

新品ガソリン

透明感のあるオレンジ色

JIS規格による人工着色(灯油との区別が目的)

劣化初期(3~6ヶ月)

無色透明に近づく

ブログ実験では「2011年9月採取分が無色化」の記述あり

中期劣化(6~12ヶ月)

薄茶色~飴色

実験ボトルでは「2010年12月採取分が飴色」と報告

完全劣化(1年以上)

ドス黒色・ヘドロ状

粘度増加により「グリセリン様の質感」になる

緑青発生:腐食した真鍮部品に緑色付着

粘着物質:キャブレター内のヘドロ状堆積物

臭気描写:酸っぱい刺激臭/甘い香り

注意点

劣化ガソリンの色変化は保管条件(日光・温度)で加速され、タンク内では外見確認が困難。変色が確認された場合は専門業者による抜き取りが推奨されます。

海外では何色なのか?

車の広場:イメージ

ガソリンの色は国によって異なり、主に誤給油防止を目的として着色されますが、国際的な統一基準はありません。以下は代表的な事例です:

国別ガソリンの色

日本

レギュラー/ハイオク: オレンジ系(JIS規格で義務化)

給油ノズル: 赤(レギュラー)、黄(ハイオク)、緑(軽油)

インドネシア(プルタミナ社の例)

Premium: 黄色

Pertalite: 緑色

Pertamax: 青色

Pertamax Turbo: 赤色

韓国

給油ノズルの色: レギュラー=黄、ハイオク=緑、軽油=青

ガソリン自体の色は明記されていないが、ノズル色が日本と逆転。

欧米諸国

ガソリン: 無色透明が基本(例: 米国・ドイツ)

給油ノズル: 国ごとに独自の色分け(赤・黒・緑など)。

着色の目的と背景

日本: 灯油との誤使用防止が主目的(オレンジ着色は1958年JIS改正で義務化)。

インドネシア: 路上販売時の識別容易性(ペットボトル単位で販売されるため)。

欧米: 無着色が一般的だが、一部地域で染料を使用する例あり。

注意点

燃料規格の違い: 日本のレギュラー(90RON)は海外の最低グレード相当で、色だけでなくオクタン価も異なる。

ノズル色との混同: 韓国のように「給油ノズルの色」と「燃料の色」が一致しないケースもある。

海外ではガソリンの色が国ごとに異なるため、現地の給油ノズル表示やラベル確認が必須です。特にインドネシアの青色ガソリン(Pertamax)は、日本では軽油ノズル(緑)と誤認される可能性があるため注意が必要です。

ガソリンの色の歴史と変遷

ガソリンの色が現在のような「オレンジ系」に統一されるまでには、長い歴史と安全対策の積み重ねがありました。もともとガソリンは、原油を精製することで得られる透明な液体です。初期の段階では無色透明のまま販売されていたため、他の燃料と見た目で区別がつかず、重大な誤給油事故が発生することもありました。

古くから、灯油や軽油も同様に無色または淡い色合いをしていることが多く、取り扱いの現場では混同が大きな問題となっていました。そこで、1950年代に入ってから、ガソリンに着色を施すことが議論され始めます。実際、1952年にJIS(日本産業規格)で初めてガソリンの色に関する規定が設けられ、その当時は赤色が指定されていました。

しかし、この赤色は濃すぎることで、かえって灯油との判別が難しくなるケースもありました。さらに、赤色の染料が扱いにくい・安定性に欠けるといった実務的な課題も存在していたのです。そういった背景から、1958年にはJIS規格が改正され、現在のオレンジ系の色が推奨されるようになります。この変更によって視認性が向上し、他の燃料との区別がつきやすくなったとされています。

この間にも、家庭内での誤給油による火災事故や、ガソリンをストーブに使用したことによる爆発などのリスクが報告されており、安全確保の観点からも着色は重要な対策と位置付けられてきました。特にセルフ式のガソリンスタンドが普及してからは、消費者自身が燃料を選ぶ機会が増えたため、色による識別の重要性がさらに高まっています。

現在では、ガソリンはJIS K2202-2012という規格に基づき、「オレンジ系統の油溶性染料」で統一されています。この色は全国どこでもほぼ同じ見た目で流通しており、視覚的な混乱を減らす効果があります。一方で、国や地域によっては色の規定が異なっており、海外では無着色のガソリンが一般的なケースもあるため、海外旅行時や輸入機器の取り扱いには注意が必要です。

このように、ガソリンの色は単なる見た目ではなく、事故を未然に防ぐために何度も見直されてきた歴史があります。現在の着色制度も、その積み重ねの上に成り立っているといえるでしょう。安全性を高めるための工夫として、今後も状況に応じた改善が求められるかもしれません。

ガソリン何色の総括

-

-

ガソリンは本来無色透明である

-

日本ではJIS規格によりオレンジ系に着色されている

-

着色の目的は誤給油や火災事故の防止

-

灯油と区別するために視覚的に工夫されている

-

ハイオクとレギュラーの色には違いがない

-

ノズルの色(赤・黄・緑)も識別対策の一部

-

劣化すると茶色や黒っぽく変色していく

-

ピンク色に見えるのは光の加減や容器の反射による

-

海外では無着色ガソリンが一般的な地域も多い

-

インドネシアなど一部国では複数色のガソリンがある

-

着色には油溶性の人工染料が使用されている

-

着色は最終工程で添加される

-

灯油は基本的に無色透明だが劣化で茶色く変わる

-

軽油は淡黄色で、視覚的にガソリンと区別されている

-

規格変更の歴史があり、かつては赤色に着色されていた

-

その他の記事

ガソリンランプが点滅してから何キロ走れる?安全な走行距離目安

ガソリンスタンドでタイヤ交換のメリットとデメリットをわかりやすく解説