日常的なカーライフにおいて、「ガソリン 1000 円 分 」だけ給油するという選択は、今や多くのドライバーにとって身近な行動になりつつあります。しかし一方で、「ガソリン 1000 円 分 増え ない」「ガソリン 1000円分 メーター 変わら ない」といった声も少なくありません。また、「ガソリン1000円分 恥ずかしい」と感じる方も一定数存在するようです。

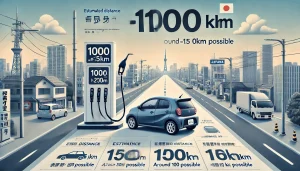

この記事では、「ガソリン1000円分 何キロ走れるのか」「ガソリン 1000円分 何リットル給油できるのか」「ガソリン1000円分 何日 もつのか」など、よくある疑問にわかりやすくお答えします。特に、「ガソリン 1000円分 何キロ 軽自動車なら走れるか」など、車種による違いや実用的な数値を交えて解説します。

さらに、「ガソリン1000円分 セルフ」での具体的な入れ方や、「ガソリン 1000円分 入れ方」の手順、「ガソリン1000円分 税金」の内訳にも触れながら、少額給油をどう活用すべきかをまとめました。

メーターが変わらなくても本当に入っているのか?という不安を解消しつつ、少額給油を賢く活用したい方に向けた総合ガイドです。

-

給油できるガソリンの量

-

走行できる距離の目安

-

燃費による違いと走行可能日数

-

少量給油のメリットと注意点

ガソリン1000円分でできることとは

車の広場:イメージ

・ガソリン1000円分で何キロ走れるのか

・ガソリン1000円分は何キロ走れる? 軽自動車の場合

・ガソリン1000円分は何日もつのか

・ガソリン1000円分の税金の内訳とは

ガソリン1000円分で何リットルかを知る

ガソリン1000円分で何リットル給油できるかは、ガソリンの単価によって異なります。つまり、リットル数は「1000円 ÷ 1リットルあたりの価格」で決まるということです。

これは、ガソリン価格が変動する中で、給油量を把握するための基本的な計算方法となります。たとえば、1リットル150円であれば、1000円で約6.67リットル入れることができます。単価が160円であれば約6.25リットル、170円の場合は約5.88リットルと、価格が上がるほど給油できる量は少なくなります。

このような数値を知っておくと、事前に走行可能距離の目安を立てやすくなり、燃費や給油の計画が立てやすくなるでしょう。特に日常的に短距離しか運転しない人にとっては、こまめに1000円単位で給油するという選択肢も、無駄な出費を抑える手段になります。

ただし、リットル数だけに着目すると、注意点もあります。多くの車の燃料メーターは、数リットル単位でしか表示が変わらないことがあるため、1000円分の給油ではメーターが反応しない場合もあります。このため、給油直後に「入っていないのでは?」と不安になることがありますが、実際にはきちんと補充されていることがほとんどです。

このように、リットル数の把握は経済的にも心理的にも重要なポイントです。ガソリン価格をチェックしながら、効率的な給油を心がけることが賢明です。

資源エネルギー庁(経済産業省)の全国平均ガソリン価格データについて

資源エネルギー庁は「石油製品価格調査」として、毎週火曜日に全国のガソリン価格を調査し、結果を公表しています。ただし公式サイトの最新情報では、2024年4月時点の公開データは毎週水曜更新の週次調査が確認されます(※週次調査は地域によって火曜~木曜に実施される可能性あり)。

ガソリン1000円分で何キロ走れるのか

ガソリン1000円分でどれだけの距離を走れるかは、ガソリン単価と車の燃費によって決まります。単純な計算式でいえば、「(1000円 ÷ ガソリン単価) × 燃費(km/L)」となります。

この式をもとに考えると、仮に1リットルのガソリンが160円で、車の燃費が16km/Lであれば、「1000 ÷ 160 × 16」でちょうど100km走れるという計算になります。ガソリン単価が下がれば距離は伸び、燃費が良い車ほど同じ金額で長く走れるというわけです。

例えば、150円/Lで燃費20km/Lの車なら、約133kmまで走行可能です。逆に、燃費が悪いスポーツカーなどでは、同じ金額でも50km程度しか走れないこともあります。これは日々の生活スタイルや車の種類によって大きく変わってくる点です。

このように見ていくと、「1000円分のガソリンで何キロ走れるのか」は非常に実用的な情報であり、燃費管理や費用対効果の判断材料にもなります。一方で注意すべきは、実際の走行距離は道路状況や運転スタイル、気候の影響などにより変動することです。渋滞や頻繁な加減速、エアコンの多用などにより燃費が20~30%低下する場合もあります。

このため、走行距離の目安はあくまで理論上の計算にすぎません。実際の運転では、少し余裕をもった燃料計画を立てることが安全で確実です。

ガソリン1000円分は何キロ走れる? 軽自動車の場合

車の広場:イメージ

軽自動車でガソリン1000円分を使った場合の走行距離は、他の車種に比べて比較的長くなります。これは、軽自動車の燃費が良好であることが主な理由です。

燃費20〜25km/Lの軽自動車が一般的であり、仮にガソリン単価が150円だったとすると、「1000 ÷ 150 × 20」で約133km、「1000 ÷ 150 × 25」なら約167km走行できることになります。このように、燃費性能が高ければ高いほど、同じ金額でより多くの距離を走ることができます。

一方で、実際にはカタログ値通りに走ることは少なく、市街地での走行や信号の多いエリアでは燃費が悪化します。特にエアコンを使用したり、渋滞にはまったりすると燃費が20%以上落ち込むこともあります。例えば、20km/Lの燃費で想定していた距離が、実際には16km/L程度になってしまい、走行距離も25〜30km短くなるケースがあります。

このような点を踏まえると、軽自動車とはいえ油断せず、運転環境に応じた距離感をつかんでおくことが大切です。普段の通勤や買い物程度であれば、1000円分で1週間程度は走行可能というケースもありますが、過信は禁物です。

また、燃費を良好に保つには、タイヤの空気圧やエンジンオイルの管理、急発進の抑制など、日々のメンテナンスや運転習慣も大きく関係します。軽自動車の燃費性能を最大限に活かすには、こうした基礎的な対策も欠かせません。

ガソリン1000円分は何日もつのか

ガソリン1000円分が何日間もつかは、日々の走行距離と車の燃費によって大きく異なります。単純な距離だけでなく、あなたの使い方に応じて持続日数は変動します。

ここでは、まず基本的な考え方を説明します。ガソリンの単価が150円/Lで、あなたの車の燃費が20km/Lの場合、1000円で約6.67Lのガソリンが入ります。これに燃費を掛けると、133km走れる計算になります。ではこの133kmを何日で使い切るのか。例えば、1日10km運転する方であれば、13日ほど使えるという計算になります。

このようにして、自分の1日あたりの平均走行距離を把握しておくと、「1000円分であと何日もつか」を予測するのが容易になります。さらに、通勤が往復10km程度の人であれば、1週間〜2週間程度は給油せずに済む可能性があります。一方で営業職や配達業務などで1日に30km以上走る方であれば、3〜4日でガソリンを使い切ってしまうこともあるでしょう。

ここで注意したいのは、燃費が常に一定ではない点です。エアコンの使用や渋滞、荷物の重量などで燃費は10〜30%ほど低下することがあります。そうなると、同じ距離を走るために必要なガソリン量も増え、結果として「思ったより早く無くなった」という事態になります。

また、走行距離の管理を燃料メーターだけに頼ると誤差が出ることもあります。目安として、満タン法やトリップメーターを使い、ガソリン1000円分で実際に走った距離を記録しておくと、より正確に自分の車の消費傾向をつかむことができます。

このように考えると、ガソリン1000円分で何日もつかは一概に言えず、使い方次第で大きく変わることがわかります。目安としては、1日10km前後の走行で10日〜2週間程度が多くのケースに当てはまりますが、環境や乗り方によって柔軟に見積もることが大切です。

ガソリン1000円分の税金の内訳とは

ガソリン1000円分を給油したとき、そのうちどれだけが税金なのかを知っておくことは、家計管理や燃料費の理解において非常に重要です。実は、ガソリンの価格には複数の税金が含まれており、1000円分の中にはおよそ400〜500円もの税金が含まれていることもあります。

ガソリンにかかる税金には主に3つあります。まず1つ目が「揮発油税および地方揮発油税」で、これは1リットルあたり53.8円と定められています。2つ目は「地球温暖化対策税」で1リットルあたり0.76円。そして3つ目が「消費税」で、これは本体価格と上記2つの税を合計した金額に10%が課税されるという構造になっています。

つまり、税金に対してさらに税金がかかるという「二重課税」となっているのがガソリンの特徴です。例えば、ガソリン単価が160円/Lだった場合、税抜き価格は約105円で、残りの55円前後が税金に相当します。1000円分のガソリンを入れると、約6.25リットル給油でき、そのうち税金部分は約341円(揮発油税等)+約100円(消費税)=441円程度となります。

このように見ていくと、1000円支払ったとしても、実際にガソリンそのものの価値は約559円分しかないことになります。言い換えれば、1000円中の4割以上が税金に消えているのです。これは非常に大きな負担であり、ガソリン価格が上がれば上がるほど、私たちの実質的な購入量は減る仕組みになっています。

また、これらの税金の中には「暫定税率」として導入されたまま、長年継続されているものもあります。政治的な議論の対象となることもありますが、現状としては恒久的に課税されているため、私たちがガソリンを購入する際は常にこの税負担を受けているということになります。

ガソリンの価格に対する税金の割合を知っておくことで、給油1回あたりのコスト感覚がより明確になります。特に燃費改善や運転スタイルの見直しが、単にガソリンを節約するだけでなく、税金の支払いを間接的に抑える手段にもなり得ると考えると、日々の運転にも意識が向くようになるでしょう。

ガソリン1000円分に関するよくある疑問

車の広場:イメージ

・ガソリン1000円分メーター変わらない理由

・ガソリン1000円分恥ずかしいと感じる?

・ガソリン1000円分セルフでの入れ方

・ガソリン1000円分の給油戦略と活用法

・ガソリン1000円分の総括

ガソリン1000円分給油したのに増えないのはなぜ?

ガソリンを1000円分給油したのに「増えていない」と感じるのは、多くの場合、メーターの仕様や表示単位の関係によるものです。これは給油されたガソリンの量が、車の燃料計に反映される最小単位に達していないことが主な要因です。

多くの車では、燃料メーターの表示が1目盛り=約5リットルというように設計されています。1000円分のガソリンは、仮に1L=160円とすると約6.25リットルです。この場合、メーター上では1目盛り増えるかどうかのギリギリのラインであり、車種によってはまったく変化が見られないこともあります。また、軽自動車のように燃料タンク容量が小さい車では、メーターの反応もより繊細になります。

この現象は、特に残量が半分以上ある状態で少量給油した場合に起こりやすくなります。例えば、残量がメーターでちょうど真ん中の状態にあり、そこへ1000円分だけ給油した場合、目視での変化がわかりにくくなってしまいます。

さらに、給油直後は燃料がタンク内で落ち着いておらず、メーターの針やデジタル表示が安定するまでに時間がかかることがあります。走行中やエンジンを一度切って再始動したあとに、ようやく反映されることも珍しくありません。

このように、1000円分の給油でメーターが「増えたように見えない」ことは、実際に燃料が入っていないわけではなく、あくまで表示の仕様によるものです。見た目での判断だけでなく、トリップメーターなどを使って給油後の走行距離を確認するのが、より確実な方法といえるでしょう。

ガソリン1000円分メーター変わらない理由

ガソリンを1000円分入れたのにメーターが変わらないという現象には、複数の技術的な要因があります。多くのケースで、それは故障ではなく正常な範囲内の挙動です。

まず理解しておきたいのは、車の燃料メーターは非常におおまかな残量表示装置だという点です。車種によっては、5リットルや10リットル単位で表示が変化するよう設定されており、それ未満の給油では針やバーにまったく変化が見られないことがあります。仮に1L=160円の場合、1000円で給油できるのは約6.25L。これが、メーターの1目盛りに満たない、あるいはギリギリの量であれば、目に見える変化が起きないのは不思議ではありません。

次に注目すべきは、燃料メーターの種類です。アナログ式の場合は、タンク内のフロート(浮き)が機械的に上下する仕組みですが、わずかな変化では針が反応しないこともあります。デジタル式では、内部プログラムにより一定の変化幅がなければ表示を更新しないことが多く、実際には少しずつ燃料が増えていても、メーターには反映されないことがあります。

さらに、給油直後は燃料がタンク内で波打っていたり、センサーの読み取りが不安定になることがあります。このため、車を数キロ走らせたり、エンジンを一度オフにして再始動した後に、ようやくメーターが更新されるケースもあります。

ただし、これらをすべて確認してもなおメーターがまったく変わらない、あるいは長期間表示が固定されたままであれば、燃料センサーの不具合や配線トラブル、メーター本体の故障などの可能性も考えられます。このような場合には、整備工場やディーラーで点検してもらうのが安全です。

見た目のメーター表示に頼りすぎず、トリップメーターや燃費計といった他の手段も併用することで、より正確に燃料管理を行うことができます。

ガソリン1000円分恥ずかしいと感じる?

車の広場:イメージ

「ガソリンを1000円分だけ入れるのは恥ずかしい」と感じる方は少なくありません。しかし実際には、1000円単位で給油するのはごく一般的な行動であり、気にする必要はありません。

このような心理的な違和感は、「満タンにしないと中途半端」「お金がないように見られるのでは」といった先入観や周囲の目を気にする気持ちからくるものです。特にセルフスタンドでは周囲に他の車も停まっており、自分の行動が目立ってしまうように思えることがあります。

一方で、給油量をあえて抑えることには合理的な理由もあります。たとえばガソリン価格が高騰している時期に、価格が落ち着くのを待つために1000円分だけ入れる、あるいは現金支払いで細かく管理したい場合などです。実際、燃費が良い軽自動車であれば、1000円分で100km以上走れることもあるため、日常利用には十分な量となるケースも多いのです。

さらに、1000円給油には「燃料の鮮度を保てる」「重量が軽くなり燃費が向上する可能性がある」といったメリットも存在します。こうした理由で定期的に少量ずつ給油する人も増えており、決して特別なことではありません。

また、現在のセルフスタンドは無人運営が基本となっており、給油金額に対して店員が反応することはほとんどありません。他人の視線を気にするよりも、自分の目的や予算に合わせた給油をする方が、現実的で賢明な判断といえるでしょう。

このように考えると、ガソリン1000円分の給油を恥ずかしいと思う必要はまったくありません。目的に合った行動をとることこそ、賢いドライバーの選択です。

ガソリン1000円分セルフでの入れ方

セルフ式ガソリンスタンドで「1000円分だけ給油する」方法は、慣れてしまえば簡単で効率的です。現金でもキャッシュレスでも可能ですが、初めての方にとっては操作手順がわかりにくいこともあるため、基本的な流れを押さえておくことが大切です。

まず、スタンドに到着したら給油口の位置を確認しましょう。燃料メーターの近くにある小さな矢印(▶)が、給油口の左右どちらにあるかを示しています。給油機のノズル側と車の給油口を揃えて駐車することで、スムーズに給油作業が行えます。

次に、給油機の操作パネルで「支払い方法」と「給油金額」を選びます。画面の案内に従って、「金額指定」をタッチし、「1000円」を選択してください。その後、油種(レギュラー・ハイオク・軽油)を選びます。通常の乗用車であればレギュラーが基本です。誤って別の油種を選ばないよう、車検証や給油口にあるステッカーを確認しておくと安心です。

給油前には、必ず静電気除去パッドに触れてください。これは、ガソリンの引火を防ぐために義務付けられている安全措置です。静電気を逃がしたら、ノズルを給油口にしっかりと差し込み、レバーを握って給油を開始します。1000円分の指定であれば、自動的にその金額に達した時点で止まるようになっています。

給油が終わったら、ノズルを元の位置に戻し、必要に応じてレシートを受け取って完了です。現金支払いの場合はお釣りを受け取るのを忘れないようにしましょう。最近のセルフスタンドには音声ガイダンス付きの機種が多く、初心者でも安心して操作できる環境が整っています。

このように、セルフでの1000円給油は手軽にできるうえ、支出管理にも役立ちます。最初は少し戸惑うかもしれませんが、数回繰り返すうちに自然とスムーズにできるようになるでしょう。

ガソリン1000円分の給油戦略と活用法

1000円分のガソリン給油は、単なる節約手段というだけでなく、さまざまな活用法を持つ戦略的な方法でもあります。特にガソリン価格が頻繁に変動する昨今では、こまめな給油がコストコントロールの鍵となることも少なくありません。

まず、「価格変動に柔軟に対応できる」というのが最大のメリットです。ガソリンの価格が上がる気配を感じたときに少量だけ入れて様子を見る、あるいは逆に下がり始めたときに少しずつ給油量を増やすといった調整が可能です。このような柔軟性は、満タン給油にはない利点といえます。

さらに、「燃料の劣化を防ぐ」点でも効果があります。ガソリンは長期間保存すると品質が落ち、エンジンに悪影響を与えることがあります。こまめに1000円ずつ給油することで、常に新しいガソリンを使うことができ、車のコンディション維持にもつながります。

また、「車重を軽く保てる」という副次的なメリットもあります。燃料タンクが満タンの状態では、車に余分な重量がかかり、わずかとはいえ燃費にも影響が出ることがあります。1000円分程度の少量給油であれば、車体への負荷も少なく、より軽快な走行感が得られる場合もあります。

ただし、頻繁な給油にはデメリットも存在します。何度もスタンドに立ち寄る必要があるため、時間や手間がかかる点は無視できません。また、長距離を走る予定がある場合には、1000円分では途中でガス欠のリスクもあるため、適切な給油量の見極めが求められます。

このように、ガソリン1000円分の給油は、賢く使えば非常に実用的な手法です。日常の通勤や買い物といった短距離利用が多い方には特に相性が良く、家計管理の一環として取り入れる価値があります。使い方次第で、大きな差が生まれる戦略的な選択と言えるでしょう。

ガソリン1000円分の総括

-

ガソリン1000円分で給油できる量は単価により変動する

-

ガソリン単価150円なら約6.67L給油できる

-

単価160円なら1000円で約6.25L入る

-

軽自動車なら1000円分で100〜160km前後走行可能

-

普通車では1000円分でおよそ80〜110km走れる

-

走行距離は渋滞やエアコン使用で大きく変動する

-

1000円分ではメーターが反応しない車もある

-

給油直後は表示が更新されないケースがある

-

セルフスタンドで1000円給油するのは簡単

-

金額指定で1000円分を設定すれば自動停止する

-

メーターの最小単位未満では増えた感覚が得られにくい

-

1000円分のうち約40〜50%が税金にあたる

-

給油回数が増える点はデメリットでもある

-

1000円単位での給油は支出管理に有効

-

少量給油は燃料の鮮度維持にもつながる

その他の記事

ガソリンランプが点滅してから何キロ走れる?安全な走行距離目安

ガソリンスタンドでタイヤ交換のメリットとデメリットをわかりやすく解説