こんにちは。車の広場 運営者のヨコアキです。

エブリイワゴンでの黒ナンバー取得について興味をお持ちのあなたは、手続きにかかる費用や任意保険の金額がどのくらいになるのか、あるいは4ナンバーへの構造変更が必要なのかといった疑問を抱えているかもしれません。また、最大積載量や車検の扱い、さらにはAmazon Flexなどの配送業務で実際に使えるのかどうかも気になるところですよね。この記事では、これから事業を始めようと考えている方が直面するさまざまな不安を解消できるよう、実務的な視点から詳しく解説していきます。

- エブリイワゴンを黒ナンバー化する際の手続きと費用の目安

- 最大積載量が165kgに制限される理由とその計算方法

- 事業用保険料の高騰や燃費悪化といった具体的なデメリット

- Amazon Flexなどの配送業務における実用性と適正の判断

エブリイワゴンで黒ナンバーを取得する方法と基礎知識

かつては「軽貨物といえば4ナンバーのバン」というのが常識でしたし、乗用車であるエブリイワゴンを事業用に登録するなど考えもしなかった時代がありました。しかし、ここ数年の法改正によって状況は劇的に変化し、今では私たちの選択肢が大きく広がっています。ここでは、これからエブリイワゴンを使って個人事業主として配送業を始めたい、あるいは副業としてチャレンジしてみたいと考えている方に向けて、まずは押さえておくべき法的な仕組みや、具体的な手続きのフロー、そして一番気になる「最初にお金がいくらかかるのか」という点について、基礎の基礎からわかりやすく噛み砕いて解説していきます。

エブリイワゴンの最大積載量は165kgになる理由

配送業務を始めるにあたって、最も理解しておかなければならないのが「積載量」のルールです。ここを勘違いしたままスタートしてしまうと、最悪の場合、道路交通法違反で捕まってしまったり、請けようと思っていた仕事ができなかったりという事態に陥ります。結論から申し上げますと、5ナンバーの乗用車であるエブリイワゴンを、座席などをそのままにして黒ナンバー化した場合、車検証に記載される最大積載量は「165kg」となります。

「商用バンのエブリイは350kg積めるのに、なんでワゴンだと半分以下になるの?」と疑問に思う方も多いはずです。実はこれ、車の性能が低いからではなく、法律上の計算式によって機械的に決められているからなんです。軽乗用車を貨物事業用に転用する場合の積載可能重量は、以下の計算式で求められます。

最大積載量の算出ルール(国土交通省通達より) 最大積載量 =(乗車定員 - 乗車人数)× 55kg

この「55kg」という数字は、法的に定められた「大人1人あたりの想定体重」です。エブリイワゴン(DA17W)の乗車定員は4名ですよね。配送業務を行う際は、当然ながらドライバーであるあなたが1名乗車します。すると、残りの定員枠は3名分となります。この3名分の重量を「荷物を積める重さ」として換算するわけです。

計算してみましょう。 (4名 - 1名)× 55kg = 165kg

これが「165kgの壁」の正体です。ちなみに、これはエブリイワゴンに限った話ではありません。N-BOXでもタントでもスペーシアでも、定員4名の軽乗用車であれば一律でこの計算式が適用され、最大積載量は165kgとなります。もし助手席に補助者を乗せて2名で稼働する場合などは、さらに積載量は減ってしまいます。

「165kgって具体的にどのくらい?」と思うかもしれませんが、例えば水2リットル6本入りの段ボール(約13kg)なら、12箱~13箱積んだらもう限界です。引越しの単身パックや、重たいコピー用紙の配送、あるいは大量の飲料水を運ぶような仕事には、物理的にも法的にも対応できない可能性が高いということを、まずはしっかりと認識しておきましょう。これが「ワゴンで黒ナンバー」の最大の制約となります。

4ナンバーへの構造変更は本当に必要か

「165kgの積載量では対応できない仕事が出てくる…」──そんな状況に直面した際に、必ず選択肢として浮上するのが**「4ナンバー(貨物登録)への構造変更」**です。これは、乗用車であるエブリイワゴンを貨物仕様へ変更し、用途区分を正式に「貨物車」として登録し直す手続きです。

構造変更を行うことで、最大積載量が増加する可能性があり、条件が整えば350kg前後まで拡張できるケースもあります。

※実際の許容積載量は、車両総重量・車体構造・タイヤ負荷能力・登録地区の検査基準により変動するため、事前に陸運局または専門店に確認が必要です。

🔧 必要となる主な変更点

構造変更では、以下のような対応が求められる場合があります。

-

後部座席の撤去、または貨物基準を満たす簡易シートへの変更

-

貨物スペース保護用の仕切りバー(ラゲッジガード)の設置

-

荷室寸法や開口要件への適合確認

これらの作業により、乗用としての快適性や居住空間が大きく変化する点は理解しておく必要があります。

📊 構造変更のメリット・注意点

| 項目 | メリット | 注意点・デメリット |

|---|---|---|

| 積載能力 | 重量物案件に対応でき、取れる仕事の幅が広がる可能性 | 長期的な積載ではサスペンション等の負担増 |

| 維持費 | 軽貨物区分となるため、軽自動車税が安くなるケースあり | 車検・点検・用途制限が貨物前提になる |

| 使い勝手 | 荷室がフラット化し積載効率向上 | 乗車定員が減り、日常利用性が低下 |

| 車両価値 | なし | 構造変更車は中古市場で評価が落ちる傾向が強い |

🚨 リセールバリューへの影響

エブリイワゴンは本来、中古車市場で人気が高くリセールも安定しているカテゴリーです。

しかし、構造変更された車両は「改造車」と見なされるため、

-

一般中古車店での買い取り対象外

-

市場流通先が限定される

-

価値が大きく下がる傾向がある

といった評価になることがあります。

🏡 普段使いとの両立問題

「普段は家族の送迎や買い物に使い、休日に配送で稼働したい」という方にとって、後部座席が使えなくなる(または実用性が落ちる)ことは大きなデメリットです。

生活と仕事の両立が前提なら、構造変更が使いにくさにつながる場合があります。

📌 結論

構造変更は、積載量の壁を確実に突破したい人にとって有効な選択肢のひとつです。

しかし、得られる効果に対して、

-

コスト

-

快適性の低下

-

再販価値の低下

-

使用目的の制限

といった影響も伴います。

もし「効率重視」や「Amazon Flex・スポット貨物案件でフル稼働したい」という理由なら、初めから商用モデル(例:エブリイバン JOINターボ)を選択する方が、総合的なコスト・使い勝手・将来性の面で優位になるケースが多いでしょう。

黒ナンバー化の手続きと必要書類を解説

では、構造変更をせずに「5ナンバーのまま」黒ナンバーを取得する場合の手続きについて詳しく見ていきましょう。「役所の手続きって難しそう……」と身構える必要はありません。ポイントさえ押さえれば、個人でも半日あれば十分に完了できる内容です。

手続きは大きく分けて2つのステージがあります。これを順番にクリアしていくゲームのようなものだと思ってください。

ステージ1:運輸支局での「経営届出」

まずは、お住まいの地域(営業所)を管轄する運輸支局の「輸送担当」窓口へ行きます。ここで提出するのは主に以下の2点です。

- 貨物軽自動車運送事業経営届出書:誰が、どこで、どんな車を使って事業をするかを申告する書類です。

- 運賃料金設定届出書:荷物を運ぶ際の料金体系を申告します。標準的なひな形が用意されていることが多いです。

これらの書類に不備がなければその場で受理され、「事業用自動車等連絡書」という超重要アイテムが発行されます。これが実質的な「黒ナンバー取得許可証」となります。

ステージ2:軽自動車検査協会での「登録変更」

次に、先ほどゲットした「事業用自動車等連絡書」を持って、軽自動車検査協会へ移動します(運輸支局と場所が離れていることが多いので注意!)。ここで行うのが実際のナンバープレート交換です。

- 車検証の原本

- 今の黄色ナンバープレート(駐車場でドライバーを使って自分で外します)

- 住民票(発行から3ヶ月以内のもの)

- 印鑑(認印でOKですが、念のため持参しましょう)

- 事業用自動車等連絡書

これらを提出し、申請書(OCRシート)を書くと、新しい車検証(用途が「貨物」ではなく「乗用」のまま、備考欄に「事業用」と記載されます)が交付され、最後に黒いナンバープレートを購入して自分で車に取り付けます。これで晴れて黒ナンバー化完了です!

重要なポイントとして、「車庫(駐車場)」の要件があります。

黒ナンバー申請では、車庫証明の提出は不要ですが、車両を置く場所を申告する必要があります。

なお、車庫の距離については、運輸支局ごとに運用ルールが異なります。

多くの地域では、営業所(自宅など)からおおむね2km以内に駐車場所を確保していることが求められるケースが一般的ですが、これは全国一律の法令ではなく、地域ごとの指導基準として扱われています。

申請時には、駐車場所の住所や位置関係を正確に記載する必要があります。虚偽申告が発覚すると、後で是正指導や改善命令が入る場合がありますので、必ず実際に使用している場所を正しく申告しましょう。

取得にかかる費用と代行業者の相場

次に、誰もが気になる「お金」の話です。自分で手続きを行う場合と、プロに任せる場合でコスト感が全く違いますので、それぞれの目安を把握しておきましょう。

まず、自分で手続きを行う場合の費用は、驚くほど安いです。 運輸支局での届出には手数料がかかりません。軽自動車検査協会での手続きでも、検査手数料などは基本的に不要(車検が残っている場合)です。実際にかかるのは以下の実費のみです。

- ナンバープレート代:地域によりますが、1,500円~1,600円程度。

- 書類のコピー代や住民票取得費:数百円程度。

つまり、トータルで2,000円でお釣りが来るレベルなんです。これで事業が始められると思えば、非常に安い初期投資ですよね。

一方で、行政書士などの代行業者に依頼する場合はどうでしょうか。 「平日は会社員をしていて役所に行く休みが取れない」「書類作成がどうしても苦手」という方は、プロに頼むことになります。この場合の代行手数料の相場は、地域や事務所にもよりますが、おおよそ1万5千円~3万円(税別)程度が一般的です。これにプラスして、先ほどの実費がかかります。

「1万5千円か……高いな」と感じるか、「半日潰れる手間と移動時間を考えれば安い」と感じるかは人それぞれです。ただ、個人的なアドバイスとしては、これから個人事業主としてやっていくなら、自分の事業の第一歩として、一度は自分で手続きを経験してみることをおすすめします。運輸支局や検査協会の場所を知っておくことは、将来の車検や増車の際にも役立ちますし、「自分で取った黒ナンバー」には愛着も湧きますからね。

後部座席はそのままで届出が可能になった背景

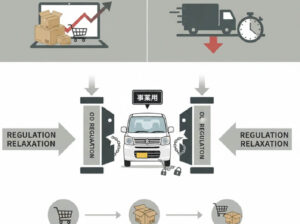

そもそも、なぜ以前は「後部座席を外さないとダメ」と言われていたのに、今はエブリイワゴンのような乗用車でもそのまま黒ナンバーが取れるようになったのでしょうか。この背景を知っておくと、今の物流業界のトレンドが見えてきます。

大きな転換点は、2022年10月の国土交通省による通達改正です。この規制緩和によって、軽乗用車を「積載量制限(先ほどの165kgなど)」の条件下で、構造変更なしに事業用として使用することが認められました。

(出典:国土交通省『報道発表資料:貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について』)

この規制緩和が行われた最大の理由は、深刻な「物流クライシス(人手不足)」への対応です。ECサイト(ネット通販)の爆発的な普及により、宅配の荷物は増え続ける一方ですが、それを運ぶドライバーが足りません。そこで国は、「主婦の方や学生、リタイアしたシニア層などが、買い物や送迎に使っている『普段の車』を使って、隙間時間に気軽に配送の仕事ができるようにしよう」と考えたわけです。

これにより、Amazon FlexやUber Eats、出前館といったギグワーク・プラットフォームへの参入障壁が一気に下がりました。わざわざ配送専用の軽バンを買わなくても、手持ちのタントやN-BOX、そしてエブリイワゴンで「今日から配送ドライバー」になれる時代の到来です。私たちエブリイワゴンユーザーにとっては、愛車の快適なシートと静粛性を活かして、疲れを知らずに仕事ができるという、非常にありがたい環境が整ったと言えるでしょう。

エブリイワゴンの黒ナンバー運用における注意点

ここまで「エブリイワゴンで黒ナンバーは簡単に取れる!」というポジティブな話をしてきましたが、ここからは少し厳しい現実、いわゆる「落とし穴」についてお話しなければなりません。安易に参入して「こんなはずじゃなかった……」と後悔しないよう、コストやリスクの面をしっかりと検証していきましょう。

事業用の任意保険料が高騰するリスク

黒ナンバー化を検討する際に、特に注意すべきポイントが**「任意保険料の増加」**です。ここを見落とすと、思ったより稼げているはずなのに、維持費が重くのしかかり、実収益が減ってしまうケースがあります。

なぜ保険料が高くなるのかというと、事業用車両は走行距離が長く、事故リスクが高いと判断されるためです。仕事で日常的に運転する車両は、保険会社から見ると「リスクの高い契約者」と分類されるため、自家用に比べて保険料率が高めに設定されています。

具体的な金額は、年齢・等級・走行距離・補償内容・保険会社の方針などによって大きく変動しますが、一般的には自家用車より高くなる傾向があります。

例として多くのドライバーの実例では、

-

自家用保険:年間約5〜8万円

-

黒ナンバー保険:年間約15〜25万円前後

という見積もりが出ることも少なくありません。

また、若年層や新規等級(6等級スタート)の場合、年間30万円以上になるケースも報告されています。

(あくまで実例ベースであり、必ずこの金額になるわけではありません)

⚠️【重要】ネット型保険の注意点

「高いならネット型(ダイレクト型)保険にすればいいのでは?」と思う人もいますが、ここに注意が必要です。多くのネット型保険会社は、黒ナンバー(事業用軽貨物)の契約を受け付けていません。

一部対応している会社もあるものの条件が限られ、実際には東京海上日動・三井住友海上・損保ジャパンなどの代理店型保険を利用するケースが主流となっています。そのため、どうしても保険料は高めになりがちです。

🚫 絶対にやってはいけないこと

黒ナンバー取得後にもかかわらず、

-

自家用保険のまま業務利用する

-

保険会社へ用途変更の連絡をしない

-

黒ナンバー登録前提での使用を隠す

こういった行為は、**保険契約条件違反(告知義務違反)**となり、事故が発生した場合、保険金が支払われない可能性があります。

特に対人・対物事故では賠償額が数千万円〜数億円になることもあり、取り返しがつきません。

📌 結論

黒ナンバー化を検討する際は、必ず事前に保険代理店で見積もりを取り、想定する稼働量と維持コストを比較することが重要です。

「黒ナンバーを取る前に保険料を知っておくこと」が、安定して運用するための第一歩です。

燃費や維持費などのデメリットを検証

次に考えたいのが、日々のランニングコスト、特に「ガソリン代」です。エブリイワゴンは走りが良くて快適ですが、その代償として燃費性能は商用バンに劣ります。

エブリイワゴンは全車ターボエンジンを搭載しており、車両重量も装備が豪華なぶん重くなっています。カタログ燃費(WLTCモード)ではリッター13km程度ですが、実際に荷物を積んで、ストップ&ゴーを繰り返し、夏場にエアコンをガンガン効かせて配送業務を行うと、実燃費はリッター8km~10km程度まで落ち込むことが多々あります。

一方で、商用のエブリイバン(特にNAエンジンの5AGS車やマニュアル車)であれば、実燃費でリッター15km~16km走ることも珍しくありません。仮に月間3,000km走るとしましょう。ガソリン価格が170円だとして計算してみます。

- ワゴン(リッター9km想定):約56,666円

- バン(リッター15km想定):約34,000円

なんと、月間で約2万2千円、年間で26万円以上ものガソリン代の差が生まれるのです。これは利益に直結する大きな経費です。 また、タイヤについても、ワゴンは14インチなどの偏平タイヤを履いていることが多く、商用バンの12インチタイヤに比べて交換費用が高くつきます。仕事で使うと消耗品の交換サイクルも早くなるため、維持費全体で見ると、エブリイワゴンは「贅沢な仕事車」になりがちだという点は否めません。

アマゾンフレックスでの稼働は厳しい現実

最近注目されている「Amazon Flex(アマゾンフレックス)」ですが、エブリイワゴンで参入を検討している方は、いくつか押さえておくべきポイントがあります。結論として、エブリイワゴンでのAmazon Flex稼働は可能ですが、業務内容やステーションごとの運用ルールによって向き不向きが大きく分かれます。

最大の懸念点はやはり、最大積載量165kgという制限と、車内スペースの制約です。Amazon Flexで扱う荷物の数量や内容は配送地域・ステーション・時期によって大きく異なりますが、軽バン(最大積載量350kg)が前提で組まれているブロックでは、荷物量が多く、

-

「物理的に積みきれない」

-

「積めても過積載リスクになる」

といった状況が発生しやすくなります。

特に、飲料水ケースや大型荷物が多いエリア・倉庫では、エブリイワゴンだと積み込みそのものが困難になる可能性があります。

🚚 プラットフォームごとの相性

| サービス名 | 相性 | 理由と運用上の特徴 |

|---|---|---|

| Amazon Flex | △(条件付き) | 荷物量がステーションにより大きく異なるため、5ナンバー車では積載制限や積み込み効率がネックになる可能性あり。地域によっては乗用軽の登録制限報告もあるため、事前確認が必須。 |

| フードデリバリー | ◎ | Uber Eats・出前館などは荷物が軽量で積載制限の影響が少なく、ワゴンの快適性が強みとして生きる。 |

| PickGo・ハコベル | △ | 案件による。軽量の書類・精密機器・医療検体等には向くが、建材・工具・部品など重量物案件には不向き。 |

⚠️ Amazon Flex利用時の注意点

Amazon Flexでは、積み残し(積載できなかった荷物)を繰り返すと評価が下がる場合があり、業務継続に影響する可能性があります。

そのため、エブリイワゴンで運用する場合は、

-

荷物量が少ないブロックを選ぶ

-

Amazon Fresh(生鮮便)などの軽量オファーを中心に受ける

-

事前にステーションへ車種適合可否を確認する

といった対応が重要になります。

📌 結論

エブリイワゴンでAmazon Flexを「専業レベルで安定稼働したい」という場合、積載量165kgが事業効率の壁になる可能性が高く、軽バン(エブリイバン)との差が大きくなります。

一方で、

-

稼働エリアが軽量案件中心

-

週末単発稼働

-

兼業やサブ収入目的

といった運用スタイルであれば、快適性や利便性を活かしながら無理なく運用できるケースもあります。

つまり、**「用途と稼働スタイル次第」**というのが現実的な答えです。

軽自動車税などの税金面でのメリット

デメリットの話が続きましたが、もちろんメリットもあります。その一つが税金面での優遇です。日本では、自家用より事業用の軽自動車の方が、税率が低く設定されている傾向があります。

例として、毎年5月に納付する「軽自動車税(種別割)」を見てみましょう。金額は自治体や車両区分、初年度登録時期によって変わりますが、一般的には黄色ナンバー(自家用)より黒ナンバー(事業用)の方が安くなるケースが多いです。

参考例として、平成27年4月以降に登録された軽乗用車の場合、

-

自家用(黄色ナンバー):年額10,800円

-

事業用(黒ナンバー):年額6,900円前後(地域差あり)

となっており、年間でおよそ数千円の差が生まれます。

また、車検時に支払う「自動車重量税」についても、事業用の方が低く設定される傾向があります。

(※エコカー減税対象車や年式によって税額は変動します。)

ただし、ここで一つ重要なのはトータルコストの視点です。税金は確かに安くなりますが、黒ナンバー化に伴い

-

事業用任意保険が上昇する可能性が高い

-

走行距離増による消耗品コスト増

-

燃費悪化の可能性

といった項目が重なることで、年間の維持費は増えるケースが多いという点は押さえておく必要があります。

つまり、「税金が安くなる」という理由だけで黒ナンバー化するのはおすすめできません。

黒ナンバー化は、働き方や事業内容、稼働量と合わせて判断する必要がある選択といえます。

エブリイワゴンの黒ナンバー化に関する総括

ここまで、エブリイワゴンの黒ナンバー化について、メリット・デメリット、そして手続きの裏側まで徹底的に解説してきました。最後に、これまでの内容を踏まえて「結局、エブリイワゴンで黒ナンバーにするのはアリなのか? ナシなのか?」という問いに対する、私なりの結論をお伝えします。

結論として、「目的が明確なら最高のアリ、稼ぎ重視ならナシ」です。

【エブリイワゴンが向いている人】 まず、フードデリバリー(Uber Eatsなど)がメインの方には最強のパートナーになります。バイクと違って雨の日も快適ですし、バンのような突き上げ感がないので長時間乗っていても腰が痛くなりにくいです。また、「平日は会社員、週末だけ副業配送」という方で、家族のために後部座席を残しておきたいというニーズにも完璧にマッチします。さらに、医療検体や精密機器、フラワーギフトなど、「軽くて振動を嫌う荷物」を運ぶ専門の配送をする場合も、ワゴンのサスペンション性能が大きな武器になるでしょう。

【エブリイワゴンが向かない人】 逆に、Amazon Flexや大手宅配の下請けなど、「とにかく量を運んで、月収40万、50万を目指したい!」というガッツリ稼働派の方にはおすすめしません。165kgの積載制限と燃費の悪さが、あなたの稼ぎの足を引っ張ることになります。この場合は、迷わず商用のエブリイバンを選びましょう。

エブリイワゴンでの黒ナンバー化は、決して万能な解決策ではありませんが、あなたの働き方とマッチすれば、これほど快適で頼もしい相棒はいません。ぜひ、ご自身の事業プランと照らし合わせて、最適な選択をしてくださいね。不明な点は、最寄りの運輸支局や、軽貨物に詳しい行政書士さんに一度相談してみることを強くおすすめします。あなたの新しい挑戦が、安全で実りあるものになることを心から応援しています!

その他の記事